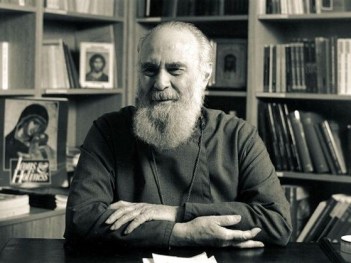

Памяти Митрополита Антония Сурожского

Многим хорошо известна история обращения 14-летнего подростка Андрея, будущего митрополита Антония Сурожского. Мы помним эти строки: «Пока я читал Евангелие от Марка, между первой главой и началом третьей вдруг я ощутил, что по ту сторону стола, перед которым я сижу, Кто-то стоит невидимо, но абсолютно ощутимо. Подняв глаза, я ничего не увидел, ничего не слыхал, никаких чувственных ощущений у меня не было, но была абсолютная уверенность, что стоит по ту сторону стола Иисус Христос…»[1]. Сегодня можно заострить ситуацию: митрополит Антоний — человек, духовным зрением видевший Христа.

Переворот, произошедший с 14-летним мальчиком, можно отчасти уподобить перевороту, произошедшему с Савлом, тем более что сам владыка Антоний говорил: «Если не было бы недопустимым применять к себе слова Св. Писания, я мог бы сказать вместе с апостолом Павлом: «Горе мне, если не благовествую» (1Кор. 9,16)»[2]. Так страстный и уверенный в своей правоте юноша Савл заручился письмом первосвященника для своих гонений на христиан и отправился в Дамаск, чтобы учинить там еще большие гонения. Так «страстно увлеченный» (как охарактеризовал себя подростка владыка Антоний) мальчик обратился к чтению Евангелия явно лишь затем, чтобы убедиться, заручиться самим первоисточником в своей правоте, в лживости христианства, в неподлинности Христа, чтобы со спокойной совестью остаться Его молчаливым гонителем. И вот с таким настроением, взяв в руки Писание, будущий митрополит Антоний стал очевидцем Христа.

Мы ни в коем случае не ставим здесь своей целью «оценивать» деятельность владыки Антония, это было бы попросту дерзко. Однако хочется подчеркнуть, что всякая вообще «оценка», взгляд, описание, «биография» должны осуществляться в отношении владыки именно с вышеназванной позиции. Без ложного пафоса следует сказать, что жизнь и подвижничество митрополита Антония прошли в ощущении Божьего присутствия. Воистину, читая (слушая) беседы владыки, обретаешь уверенность, что он созерцал Христа и что тем самым должно воспринимать его опыт как опыт человека, видевшего Бога. В речи, в беседах владыки удивляет то, насколько они ясны для понимания, насколько светло его слово, насколько прозрачно высказывание. Обратим внимание на мысль митрополита Антония, идущую, по сути, рефреном через всю его деятельность: «Жизнь и молитва — одно»[3], а также на особую связь этих слов со следующими: «И тогда… я стал говорить о Христе, каким Он мне открылся: как жизнь, как радость, как смысл… »[4] В этих словах необходимо выделить тот непрестанный призыв владыки к созиданию, собиранию нашего человеческого существа. Здесь звучит очевидное настоятельное утверждение неразрывности жизни и молитвы, жизни и ее смысла. Причем митрополит Антоний настаивает не просто на их тесной связи, на их взаимообращенности, а именно на том, что жизнь — это и есть молитва, что жизнь неотторжима от смысла, что тем самым вне молитвы, вне смысла, вне разума никакой жизни попросту нет.

Наши намерения далеки от того, чтобы отождествлять молитвенное предстояние и разум, мышление: ясное дело, что они не совпадают друг с другом. Мы исходим из того, что эти состояния, в случае своей трезвости, представительствуют жизнь, не являясь при этом ее частями, но обнаруживая полноту. Ведь Христос, являющийся и как жизнь, и как смысл, не делится на части. Вполне понятно, что когда митрополит Антоний говорит о явлении ему Христа, открывшегося подобным образом, не имеет в виду мышление в собственном философском его значении. Речь скорее идет об абсолютной пронизанности жизни смыслом, Промыслом, или, по мысли митрополита Антония, о единстве жизни, молитвы, радости, смысла и истины. Единстве как даре Божьем. В контексте философском, где жизнь тождественна сущему, где смысл и Промысел обнаруживаются в разуме и сверхразумном, следует говорить о совпадении жизни и разума, сущего и мышления, единство и тождество которых достигается усилиями самого разума и мышления. Надеюсь, нас не станут, что называется, ловить на слове, упрекать в грубом параллелизме, схематизации. Скорее, это — интуиция «общего дела». Собрать воедино во славу Божью свои человеческие силы — душевные, умственные, волевые, — есть заповедь Христа: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею» (Мк. 12,30). Вникнем теперь в размышление владыки: «… Есть другие места [Евангелия — Т.Т.]…, которые прямо в сердце бьют; помните слова путников в Эммаус: «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге .. ? » (Лк. 24,32) — вот такие места. У человека может оказаться одно такое место в Евангелии: слово, сказанное Христом ему лично и воспринятое всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением — ну, сколько есть сердца, души, ума и разумения в данный момент».[5] Это не просто аллюзия на евангельские строки, это еще и удержанное единство восприятия, единство сознания в некоторый единый «данный момент», единство сознания перед Богом. Это — готовность человека на призыв и возглас Божий: «Адам, где ты?» — ответить: «Вот я, Господи». (см. Быт. 22,1) Это — жизнь в единстве душевных сил: сердца, ума, крепости-воли, — ее апогей, радость; жизнь единая с молитвой. Сегодня в подавляющем большинстве случаев жизнь в своей полноте ни в коей мере не связывается людьми с молитвой. По представлению обыденного сознания, молитвенное делание обнаруживает как раз оторванность от жизни, от ее дыхания, а вовсе не принадлежность к ней, и уж тем более не составляет единство. Порой не свободен от этого ощущения и церковный человек. Слова владыки Антония о единстве жизни и молитвы, увы, тонут в почти всеобщем религиозном одичании.

Что касается жизни как смысла, как осмысленности и содержательности, то это, пожалуй, иногда признается. Вот только тот смысл, который подчас вкладывается, или предполагается, или на котором настаивают, на деле далек от разумности, от мысли себя сознающей и отвечающей за себя. Мы прекрасно осознаем, что евангельское «разумение», «ум» в цитированных чуть выше строках митрополита Антония опять же не есть конкретное философское понятие, предполагающее мышление как оно себя выявляет в философии. «Разумение» в Евангелии есть общее указание на некоторую способность человеческой души. Но в том-то и дело, что своей ясности и конкретности, предельных выраженности и напряжения эта способность достигает в деятельности философской, в мышлении, в смысле как таковом. Здесь уместно вспомнить Аристотеля, посвятившего немало страниц прояснению и утверждению не просто жизненности мышления, но именно единства жизни и мышления. Позволим себе несколько цитат. «Блаженство состоит в известного рода деятельности, сообразной с добродетелью».[6] «Если блаженство есть деятельность [= жизнь — Т.Т.], сообразная с добродетелью, то, конечно, сообразная с важнейшей добродетелью, а эта присуща лучшей части души. Будь то разум [курсив наш — Т.Т.] или иное что, естественно правящее по природе нами, и ведущее нас, и разумеющее прекрасное и божественное, — потому ли, что оно само божественной природы, или же самое богоподобное, что в нас есть; во всяком случае, деятельность этой части сообразная с ее добродетелью, и будет составлять совершенное блаженство».[7] Не входя в подробный комментарий этих суждений, обратим внимание на нечто явное и, безусловно, содержащееся в них. Аристотель здесь бесконечно сближает деятельность, практику, то, что мы абстрактно называем жизнью, с разумом, мышлением, с деятельностью ума. Аристотель со всей определенностью говорит о совпадении блаженства добродетельной жизни и блаженного состояния чистого разума. Продолжим цитирование: «То, что способно принимать в себя предмет мысли и сущность, есть ум; а деятелен он, когда обладает предметом мысли…»[8]; и чуть ниже: «И жизнь поистине присуща ему [Богу — Т.Т.], ибо деятельность ума есть жизнь»[9]. В мысли Аристотеля, а значит, в философии как таковой, божественная реальность открывается как жизнь истинная, как тождество умосозерцания и блаженства, радости: «… Умозрение — самое приятное и самое лучшее. Если же Богу всегда так хорошо, как нам иногда, то это достойно удивления; если же лучше, то это достойно еще большего удивления».[10] Реальность смысла приобретает в философии глубоко конкретный и содержательный характер, здесь обнаруживается особая трезвость ума и духа. Ум «разумевает» — при всей сложности философского суждения, тем более аристотелевского, — ясно и прозрачно. Подобная радость, полнота жизни в мышлении, логике, смысл, обретаемый на этом пути, в восприятии большинства людей оказывается на деле столь же чуждым жизни, как и молитва. Мышление, логика — это нечто сухое, от собственно жизни оторванное, удел «очкариков». В данном отношении митрополит Антоний и Аристотель равным образом противостоят поверхностному представлению об отношении жизни и смысла. Богословская речь митрополита Антония и философская, — казалось бы, далекого античного мыслителя, — Аристотеля собирают расточенное, собирают профанированную нами жизнь. При всем своем различии богословие и философия раскрывают реальность как таковую. Так опыт молитвы и опыт мысли стоят на страже жизни, на страже самой возможности предстать перед Богом, собрать в единство жизнь и смысл, жизнь и молитву, ведь они в сущности «совершенно нераздельны».

Надо сказать, что владыка Антоний неоднократно уточнял по поводу самого себя, что он не богослов, что он не изучал богословских наук, «поэтому не ожидайте от меня хорошего, строгого, академического доклада»[11]. Или: «Говорить о Боге — дерзостно, пожалуй, даже более чем дерзновенно … для человека, который сам не проходил богословских наук»[12]. (Эти бы слова в уши тем бесчисленным, кто сегодня болтает о церковных вопросах всякий вздор!) Не суть важно, прав ли владыка по поводу самого себя или он себя недооценивает. Попросту не его это была задача, не его служение. Однако то, что сказал он, по праву (на правах смысла) может служить подспорьем, пищей для тех, кто обучает богословским наукам, и тех, кто их, в свою очередь, проходит. В беседе «О Боге» митрополит Антоний, делясь опытом богопознания, обращается к словам одной из тайных литургических молитв: Свят еси и Пресвят, Ты, и Единородный Твой Сын, и Дух Твой Святый… Позволим себе здесь пространную цитату: «Я не знаю, обратили ли вы внимание… на это маленькое, короткое слово Ты. Ты без прилагательного, Ты без всяких описательных слов, как всемогущий, премудрый — только это слово Ты. И если задуматься над этим словом в контексте все тех языков, где мы делаем различение между словом ты, обращаемым к самым близким, к родным, к друзьям, и вы, которое мы обращаем к людям, стоящим немного поодаль от нас, то нельзя не уловить двух вещей. Ты — второе лицо. Сказать человеку ты — значит признать его личное существование, вне себя самого. Сказать человеку ты — значит признать … что этот человек существует помимо меня, вне меня, признать, что он существует не потому, что я существую, не потому, что я его воспринимаю, а он есть в себе».[13] В этой «ненаучно» высказанной мысли владыки Антония — залог глубоких и тонких «научных» построений о самобытии личности, о личностном бытии Бога и человека, неприступном и очень близком, невыразимом и неизбывно пытающимся быть выраженным. Таких «неакадемических» размышлений, таких схватываний смысла, сути дела у владыки Антония немало. Нам остается найти их, развернуть их скрытое имплицитное содержание в ту форму, на недостаток которой сетовал сам владыка, обращаясь к нам своим опытом промысливания веры. Хотелось бы обратиться к владыке Антонию на ты. И это станет реальным, если Церковь когда-нибудь поставит вопрос о канонизации этого поистине святой жизни человека.

[1] Митр. Антоний Сурожский, Беседы о вере и Церкви, М. 1991, СС. 308—309

[2] Там же, 3-я стр. обложки

[3] Митр. Антоний Сурожский, беседы о молитве, СПб, 1999. С. 3

[4] Митр. Антоний Сурожский, Беседы о вере и Церкви. 3-я стр. обложки

[5] Митр. Антоний Сурожский, Беседы о вере и Церкви. С. 53

[6] Аристотель, Никомахова этика. 1,10

[7] Там же, X, 7

[8] Аристотель, Метафизика, 1072b, 20

[9] Там же, 1072b, 25

[10] Там же

[11] Беседы о вере и Церкви, С. 71

[12] Там же. С. 93

[13] Там же. С. 97—98