Образ Церкви в русской классической литературе

Статья посвящена анализу экклезиологических идеи А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского. В статье рассматривается развитие образа Церкви в русской литературе XIX века. Исследование показывает, что русские писатели понимали Церковь как эволюционирующую человеческую реальность.

Так в произведениях Пушкина структура памяти и воображения составляют единый комплекс идей, автор трактует его как «светскую анафору». Церковь, по словам Гоголя, способна привести людей к Богу и разделить с человеком всю глубину его падения. Достоевский понимает Церковь как реальность человеческого общения, отвергая Церковь как историческую реальность — мирскую иерофанию, он утверждает ее как спонтанную личную реальность.

Произведения русских писателей — это пример светской экклезиологической мысли, которая оказала значительное влияние на понимание Церкви в российском обществе в XIX-XX вв.

Для начала разговора на заявленную тему необходимо обозначить позиции, уточнить терминологию, начну же я с комментария к самой теме. Что такое «образ церкви», что предполагает поиск экклезиологических мотивов в русской классике, в чем логика и оправданность такого подхода, и со стороны литературы, и со стороны экклезиологиии как раздела догматического богословия. Среди исследований по русской литературе, вышедших за последние двадцать лет значительное место занимают те которые можно условно обозначить как «Христианство (православие) и русская литература». Так и называется известный и авторитетный периодический сборник (в настоящее время вышло семь томов).

Исследовательская стратегия большинства работ подобного жанра очевидна: мы обращаемся к творческому миру, образам русской классики как к опыту осмысления мира, человека и Бога, и естественно, что разработка сюжетов, трактовка образов, позиция автора может подлежать интерпретации либо с конфессиональных позиций, либо с общехристианских. В любом случае сравнение опыта церкви, духовного и интеллектуального, и мира, созданного творческим воображением, представляется вполне оправданным ходом.

Однако такая позиция не всегда учитывает тот факт, что богословие (особенно в нашей отечественной традиции) не является величиной неизменной. Основная исследовательская линия здесь — дихотомия «церковное — светское», когда церковное умаляется, светское возрастает. Художественное творчество (наиболее очевидно — от XVIII до XX века) — это процесс постепенной секуляризации, образы, которые можно назвать сакральными, религиозными, обретают далекую от канона — светскую интерпретацию.

Секуляризация в данном словоупотреблении то же самое, что расцерковление. Это с одной стороны. С другой стороны, часто в литературоведческих работах христианство или православие предстает «общим планом», вне его генезиса вообще и в русской традиции в частности. На деле скорее можно констатировать более сложное соотношение, в котором взаимодействующие стороны не остаются неизменными и «безразличными» друг к другу в процессе взаимодействия. Происходит это в силу своеобразия русской культуры Петербургского периода.

Начну несколько издалека, напомнив, что в названии стоит слово «экклезиология», а это раздел богословия. Научной дисциплиной, предметом ответственной и регулярной рефлексии богословие стало (точной хронологии здесь установить невозможно) с начала XIX века, когда было реорганизовано духовное образование, созданы Академии, своего рода церковные университеты. Конечно, богословие в каких-то формах было и раньше, но с XIX века мы видим качественно новый этап саморефлексии.

С другой стороны, «новое качество» богословия, уже в широком смысле слова, не касающемся только сословно замкнутого мира духовного образования, имеет свою оборотную сторону в востребованности русским образованным обществом религиозных или богословских идей[1] (они могли быть совершенно разными по своему конфессиональному происхождению, католическими, протестантскими или масонскими).

С секуляризацией круг религиозного опыта и знания (богословие) потерял свою «естественность», стал проблематичным, и сделался предметом осмысления. Период «богословской рефлексии», и церковной и светской, не только совпал по времени с золотым веком русской литературы, но в значительной степени следовал в его русле, например, через язык. Никто не будет спорить, что русский язык был создан, скорее даже порожден, классической литературой, понятно, что и богословие на русском языке[2] с литературой, его породившей, связано многими нитями[3].

Секуляризацию здесь можно рассматривать не только как постоянный натиск на церковь и потерю ею позиций в обществе и культуре, но и как вторичную сакрализацию: возвращение смыслов секулярной культуры в религиозное, а иногда и церковное пространство. При этом «пространство церкви» в данном случае может терять свою традиционную локальность и канонический набор атрибутов, приобретая взамен что-то новое.

Таким образом, феномен «христианство и русская литература» может быть осмыслен не под знаком «остаточности» религиозного в светском, но и как феномен религиозной (и даже богословской) саморефлексии внутри секулярной культуры.

Например, характерной линией анализа мира идей и языка образов русской классики является рассмотрение топосов «мечта», «фантазия», «воображение» или «сон» — скажем, в поэзии. Поэт грезит, его творческий порыв — «полет мечты». Конечно, перед нами общее место романтизма, но это не значит, что они экклезиологически нейтральны, или являются отпадением от ортодоксии.

Общеизвестно, что «мечтательность» осуждается, например, в таком авторитетном аскетическом сборнике, как «Добротолюбие». Однако почему условная «мечта» не может становиться чем-то вроде этапа «вторичной сакрализации», религиозного опыта секулярной культуры? На этот счёт можно предложить несколько основных позиций, связанных типологически и лексически с литургией, а значит, исходно экклезиологических.

Ключом к этой теме могут служить так называемые установительные слова Иисуса Христа: «Сие творите в Мое воспоминание» (Лук. 23,19) — сохраняющиеся во всех анафорах (здесь и в других случаях под «анафорой» имеется ввиду центральная часть христианской литургии). Значение этой ёмкой и очень важной в богословском плане формулы помимо всего прочего в том, что в ней совмещается три плана: исторический — уникальное событие Тайной вечери, т. е. прошлое; деятельность по актуализации прошлого, собственно тайносовершение; актуализированное прошлое-в-настоящем (или вечное во временном) — акт осуществленного воспоминания — Евхаристия, являющаяся для приобщающихся предвестием соединения верных со Христом в жизни «будущего века».

Все три этапа связаны актом воображения, поскольку архетипическое событие воспроизводится и как бы «разыгрывается» заново. Если взять ткань поэтического произведения, описанные выше три аспекта уже в виде «секулярной анафоры» можно встретить достаточно часто. Еще раз напомню все моменты. «Воспоминание» часто вводится через «преданность мечтам», поэт обращается к воспоминаниям (о друге, возлюбленной, молодости и т. п.), и в нем можно видеть следующие моменты. Само воспоминание, иногда сопряжённое с каким-то страданием, потерей, и священнодеятельность, точнее бездеятельность — «покой»[4] — необходимое условие актуализации воспоминания.

Результатом «священнодействия» является новое состояние — прошлое-в-настоящем, соответствующее новому качеству субъекта, — третий аспект. Возьмем для примера стихотворение А. С. Пушкина «Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шумный день»). Первый вводный мотив — это покой, удаление от шума и суеты дня, условие «тайноводства». Герой находится в пограничном состоянии между сном и бодрствованием: «часы томительного бденья», «ночное бездействие» — состояние покоя, в котором актуализируется воспоминание, здесь оно представляется поэтом в образе чтения «свитка судеб»[5]: «Воспоминание безмолвно предо мной // Свой длинный развивает свиток». Горечь от чтения «свитка судеб», намек на пророческую инициацию… Осуществление её отсутствует в стихотворении[6], однако трепет и ужас от написанного рождает в герое новую решимость, возводит его на несравненно более высокую ступень самопознания.

Еще один пример — стихотворение 1828 г. «Цветок» («Цветок засохший, безуханный»). Здесь мы видим сходный состав идей, сухой «неведомый цветок» «забыт» в книге, которая становится аналогом «свитка судеб» из «Воспоминания», книга «неведома», как и цветок, «неведомость» — обозначение принадлежности к высшей, божественной реальности. Мертвый цветок «оживляет» воображение героя (и тех, кого цветок символизирует), и в этот момент он сам восходит в «неведомое». Правда, герою остается только «умудренное неведение», он не узнает «тайн счастия и гроба» в их конкретике, но его «гипотезы» охватывают максимально общие из возможных варианты появления цветка в книге: «И жив ли тот, и та жива ли? // И нынче где их уголок? // Или уже они увяли, // Как сей неведомый цветок?» Герой совершает что-то вроде проскомидии, обозначая «родовую» принадлежность тех, кто отмечен «неведомым цветком» и перешел от смерти к жизни: это, конечно, уже не пророки, апостолы и святители, как в настоящей проскомидии, а «он» и «она», но вся система образов, очевидно, несет в себе «проскомидийный» и евхаристический мотив.

Триединство воспоминание — покой (священнодействие) — обожение как «секулярная анафора» встречается у Пушкина и в антикизированной форме, подражания или вольного перевода античных поэтических произведений и стилизаций других поэтов. То, что это стилизация, нисколько не отменяет наличие евхаристического и экклезиологического измерения. Пример — стихотворение «Памятник». В нем экклезиологичность Пушкинского переложения легко понять, сравнив с оригиналом Горация. Тридцатая ода[7] Горация — о славе, слава поэта — это большая часть его самого, «multaque pars mei», она же — меньшая часть славы Рима и римского народа (включая славу Апулии — родины Горация, «где неистовый Авфид ропщет, где Давн, скудный водой, царем был у грубых селян»). Пока «жрец верховный ведет деву безмолвную», (т. е. существует Рим и его слава, а слава Рима — слава богов, таких как божество реки Давн), будет существовать и поэт.

У Пушкина акценты расставлены несколько иначе: народ — точнее, народы-языки[8] помнят/поминают поэта за «призыв» к добру, свободе и милости, исходящий не от самого поэта и не от страны («Русь великая» сводится к роли места, где развертываются события, она совсем не эквивалент Рима и Апулии у Горация), а от Бога: «Веленью Божию, о муза, будь послушна». Акцент делается не на славе, а на памяти, являющейся личностным актом. «Нерукотворный памятник»[9] (как и «неведомый цветок»), созидаемый поэтом — то самое «вечное-во-временном», божественное-в-человеческом, бессмертное-в-смертном, что и можно обозначить как евхаристический мотив. Интересно, что мотив «поминания» и славословия поэта («и славен буду я») имеет здесь прямой экклезиологиеский смысл: экклесия — со-звание, или со-брание, и, собираясь к «нерукотворному памятнику», языки вспоминают поэта как вестника «Веленья Божьего».

Имена окраинных народов, населяющих Российскую империю, обозначают как мотив пятидесятницы — поэтическая глоссолалия объединила все народы[10], так и косвенно указывают на заключительные слова литургии: «с миром изыдем» — т. е. «идём, начинается миссия «народа Божия» в мире». «Горделивое и “самохвальное” “я”»[11] здесь предполагает не столько ренессансное самообожествление поэта, о чем пишут некоторые исследователи[12], сколько пророческую, харизматическую избранность, как, например, в стихотворении «Пророк».

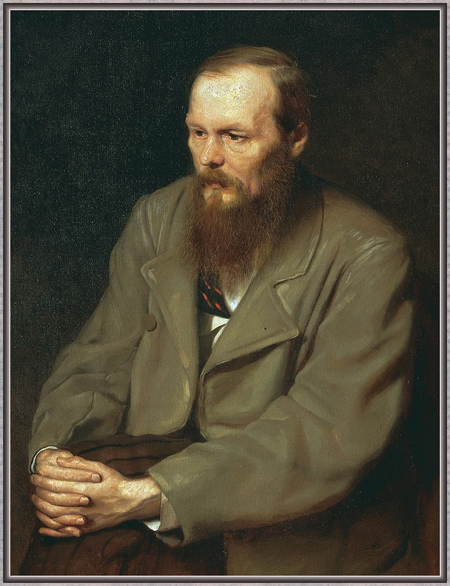

Портрет А. С. Пушкина. 1827 год.

Холст, масло, 63×54 см. Государственная Третьяковская галерея (Москва).

Странный переход от «самопанегирика» к «покорности» последнего четверостишия, вызывавший массу споров и предположений, благодаря экклизиологической интуиции не кажется чем-то удивительным. Такой поворот предполагается как логикой «мирской анафоры», так и её пророческим акцентом, дар поэта — и царственный, и священнический (жреческий), и пророческий.

В творческом воображении Пушкина, хорошо знавшего Библию, не мог не отложиться образ Мелхесидека — царя-священника, благословившего Авраама (Быт. 14,18). Образ этот подробно развит в Послании к евреям, тексте, являющемся важнейшим источником православной экклезиологии. «Поэту-царю» приличествуют почести и слава, он достоин увековечения — «столпа», «поэту-священнику» это не нужно, его миссия в другом, он осуществляет коммуникацию между Богом и людьми, или, как пророк, приуготовляет к ней.

В «Памятнике» «священство» Пушкин ставит выше «царства». Один из вариантов подобного двуединства можно найти в стихотворении «К поэту» («Поэт! не дорожи любовию народной…»). Исследователи обращали внимание на странный парадокс: в первой строке второго четверостишья мы читаем слова, очевидно, относящиеся к поэту: «Ты царь: живи один». Поэт, художник может жить один (такой мотив у Пушкина встречается достаточно часто). В стихотворении «К поэту», однако, он и священник и пророк, (о чем говорит последнее четверостишье), чьё поэтическое священнодействие подвергается толпой кощунственной профанации: «и плюет на алтарь, где твой огонь горит», — а пророческое служение отвергается: «и в детской резвости колеблет твой треножник».

При всем том царь в роли «одиночки» едва ли представим, ему нужны подданные. Противоречие снимается благодаря образу священника-царя, восходящему к библейскому прототипу. Такой царь может жить один (в «Послании к евреям» подчеркивается, что Мелхесидек «без отца, без матери, без родословия» Евр. 7,3), его подданные — все потомки Адама т. к. он — царь Салима, а, по распространенному толкованию, Салим — мир. «Послание к евреям» проводит мысль, что священником «по чину Милхиседека» является Иисус Христос (происходивший из царского колена Иуды, а не из колена Левия, из которого происходят священники, таким образом, священство Иисуса — духовное, такое же, как у не левита Мелхиседека). Священство из дара роду (роду Левия) становится личностным духовным даром, особой харизмой, наряду с пророческим призванием.

С пророческой же идентичностью можно связать и «непокорство», с которым возносится «глава» монумента: покорность велению Божию часто означает непокорность-принципиальность в отношении к миру, отсюда «обиды», «клевета» и нападки как власть имущих (Александрийский столп — образ земной власти), так и простецов.

Хор благодарных славословий народов обращен к поэту, но не напрямую, а скорее косвенно, ведь он являет образ божественного действия в человеческом мире, именно в этой роли ему чужды обиды и земная слава (что остается принципиально важным для Горация). «Поэт-священник» никого не учит, не объясняет непосвященным — профанам смысл своих действий, точнее даже священнодействий, его «равнодушие» — бесстрастие — соотносится с «нерукотворной», божественной, природой созидаемого им памятника-символа. В целом в творчестве Пушкина можно наблюдать равновесие между основными экклезиологическими мотивами, священство и пророчество дополняют друг друга, литургическая линия «секулярной анафоры» при значительной вариации акцентов сохраняет устойчивость.

Если евхаристические и экклезиологические мотивы в поэзии Пушкина скрыты, их выявление требует определенного герменевтического усилия, то в творчестве Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского они перемещаются в более явный, иногда даже богословско-публицистический ряд. Если в целом и предварительно характеризовать первый период (1829–1835) творчества Гоголя в интересующем нас отношении, важнейшей линией будет тема «казачьего лыцарства» в основных его проявлениях — в мире (постоянном пиршестве) и войне.

Воинственность казачества у Гоголя имеет отчетливый конфессиональный и экклезиологический смысл. Гоголевская линия «секулярной экклезиологии», в отличие от пушкинской, гораздо сильнее сосредоточивается на осмыслении церкви как «странствующей и воинствующей» и «церкви торжествующей»[13], пророк и священник в их Пушкинской очерченности уходят на задний план. При сохраняющемся единстве в понимании общих эклезиологических идей, в творчестве Гоголя можно наблюдать разные уровни «экклезиологического комплекса», от эпически высокого (как в «Тарасе Бульбе») до пародийно сниженного. Это можно обозначить как своеобразное «травестирование» экклезиологической тематики, и переходным звеном этого движения является известный гоголевский демонизм, обязательно включающий в себя экклезиологический и литургический аспекты.

Интересно, что травестируя совокупность экклезиологических идей и ассоциаций, Гоголь пытался вернуть их обратно в высокий религиозный ряд, как бы очистив их снижением. Самый известный пример — замысел «преображения» во втором томе «Мертвых душ», к нему мы обратимся позднее.

Прежде чем идти дальше, необходимо еще раз сосредоточиться на интересующих нас свойствах церкви: «церковь торжествующая», «церковь странствующая». Эти характеристики восходят к двум фрагментам из «Послания к евреям»: в первом фрагменте говорится, что верные будут причтены «к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства» (Евр. 12,23). Другой фрагмент характеризует наличное состояние церкви как странствие: «Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» (Евр. 13,14).

Развернутой версией идеи Церкви торжествующей и странствующей является образ Града Божия блаж. Августина, у него, судя по всему, странствующий Град Божий (земная церковь) становится «церковью воинствующей», так как она ведет постоянный бой с Градом Дьявола, Земным градом.

Казачество выражает себя в этих же двух аспектах воинствование/странствование и казачье торжество-пир. Конечно, сами по себе воинственность, героизм имеют к экклезиологии далекое отношение, но мир Сечи, описанный Гоголем, обретает важные в нашем контексте черты: это военное братство-община[14], своего рода общежительный монастырь[15] со своим уставом и выборным игуменом-атаманом, миссия казачьего братства — защита и утверждение православия пред лицом, как иноверных — мусульман, так и инославных — католиков.

Будни Сечи — беспрерывный пир: «Это было какое-то беспрерывное пиршество … Оно не было сборищем бражников, напивавшихся с горя, но было просто бешеное разгулье веселости. Всякий приходящий сюда позабывал и бросал все, что дотоле его занимало. Он, можно сказать, плевал на свое прошедшее и беззаботно предавался воле и товариществу таких же, как сам, гуляк, не имевших ни родных, ни угла, ни семейства, кроме вольного неба и вечного пира души своей» [3, с. 322].

Пир не только явление избыточествующей жизни[16], но и сверхсословное братство-товарищество, соответствующее пятидесятнице. Ниже цитированного фрагмента Гоголь приводит перечень насельников Сечи и их разнообразного происхождения. Прием в Сечь сопровождается исповеданием веры. Интересно, что единственная церковь Сечи, «где вся Сечь молилась … и готова была защищать ее до последней капли крови, хотя и слышать не хотела о посте и воздержании» [3, с. 324], находится в плачевном состоянии: «у нас храм Божий — грех сказать, что такое: вот сколько лет уже, как, по милости Божией, стоит Сечь, а до сих пор не то уже чтобы снаружи церковь, но даже образа без всякого убранства. Хотя бы серебряную ризу кто догадался им выковать! Они только то и получили, что отказали в духовной иные козаки. Да и даяние их было бедное, потому что почти всё пропили еще при жизни своей» [3, с. 330].

Однако и «торжество» и «странствие-воинствование» казачества, по Гоголю, подвергается вырождению, профанации, пир оборачивается беспробудным пьянством, воинская доблесть — бесчеловечной жестокостью[17]. Казачья церковь «воинствующая и торжествующая» — это Церковь постепенно расцерковляющаяся. Она приходит в запустение, к запустению неумолимо ведет само казачье благочестие, таким образом, она становится нечистым местом, «сатанинским сборищем» (Откр 2,9–10), антицерковью. Гоголь внимательно исследует «падшую церковь» — антицерковь, объясняет «падение» постепенной деградацией христианства. Так в лекциях Гоголя, составленных в пору преподавания в Патриотическом институте, встречается мысль о том, что признание христианства при императоре Константине пагубно сказалось на Церкви, ее иерархия стала преследовать чисто земные цели, «отличаться почестями» и «изгонять отступников» [4, с. 96][18].

В «Страшной мести» и «Вие» «священнодействие» в «падшей церкви» совершается уже напрямую силами зла (колдун, панночка) оно также содержит в себе мотив воспоминания-воскрешения[19]. Однако в «падшей» церкви евхаристические и экклезиологические символы вывернуты наизнанку, воспоминание — священнодействие — обожение трансформируются в триаду забвение — колдовской ритуал — погибель. Ритуал, который наблюдает пан Данила, заключается в призвании души (или скорее призрака) спящей Катерины, Катерина-душа помнит все преступления отца-колдуна и призывает его к покаянию. Душа, подлинная идентичность Катерины, бодрствует, когда Катерина спит, бодрствующая Катерина, не зная сама себя, «свою душу», спит бодрствуя. Колдун препятствует соединению «двух Катерин», чтобы погубить её. В реальности она неспособна противиться его злой воле. Беспамятство — важная причина «падения» церкви и превращения ее в антицерковь, Остап и Андрий забывают годы учебы, Андрий забывает казачье братство и веру, Хома забывает основной смысл своего бдения, помышляя только о «люльке», храм, где происходит действие, давно забыт и оставлен людьми. Характерно, что сторонниками колдуна выступает католическое духовенство: описывая сцену нападения на хутор пана Данилы, Гоголь подчеркивает участие в этом деле «нечестивых попов».

Антицерковь колдуна-антихриста сближается с «нечестивой» церковью католиков и униатов[20]. В качестве забытой и покинутой церковь представляется и в петербургских повестях, но добавляется еще один мотив, причина падения — официозность, совпадение церкви с «миром сим».

В «Шинели» Акакий Акакиевич «священнодействует» переписывая бумаги департамента, но подлинное торжество — обретение шинели[21]. Шинель — символ принадлежности к «казённому храму службы», она упрочняет положение Башмачкина в чиновничьей иерархии, надев шинель, он совлекает «ветхого человека» и облекается в «нового». Однако преображения не происходит, апофеоз-обожение заканчивается для Акакия Акакиевича гибелью, в качестве «живого мертвеца» он оскверняет «казённый храм службы», которому посвятил всю жизнь, срывая шинель у генерала.

Вариант официозной и поэтому падшей церкви можно видеть и в «Ревизоре». Заслуживает внимания версия [см. 13], что события и многие мотивы комедии представляют собой травестированный масонский ритуал, если это так, можно констатировать сближение официозного-чиновничьего священнодействия с мотивами «черной мессы» малороссийских повестей Гоголя.

Переходным от образов падшей церкви к «церкви души» времен «Размышления о божественной литургии» и «Выбранных мест из переписки с друзьями» является первый том «Мертвых душ». Некоторый экклезиологический смысл несет уже сам замысел Чичикова скупить официально живых, но реально мертвых крестьян, их призрачная жизнь в «книге жизни» (ревизских сказках) «казённого храма службы» — пародия на «небесную церковь», где имена праведников написаны на небесах (Лук. 10,20), воспоминание-поминание мёртвых/живых душ должно принести «нечестивому попу» Чичикову неправедное богатство.

Его «странствование» в поисках «будущего града» Гоголь мог связывать с миссией Павла — апостола языков. Апостол Павел обращался с посланиями к основанным им или другими апостолами церквам, увещевал и обличал отступления от веры, появление псевдо-Павла Чичикова приводит к саморазоблачению помещиков и их «падших церквей». Этот мотив заставляет вспомнить ещё и обличение семи ассийских церквей в Апокалипсисе Иоанна: «знаю твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мертв» (Откр. 3,1). В той же главе ап. Иоанн обличает также «теплохладность» (Откр. 3,14–17)[22], характеристика «ни то, ни сё» часто встречается у Гоголя (ср. например, описание Манилова).

Как известно, замысел второго тома остался не осуществлен таким, каким его задумал Н. В. Гоголь, достижение художественно достоверного единства земной и небесной Церкви осталось недосягаемой целью. Глубокая неудовлетворенность провалом, провалом уже на уровне замысла, «преображения» второго тома «Мертвых душ» подвела Гоголя к богословско-публицистическому варианту собственных экклезиологических представлений. Здесь важно отметить изменение авторской стратегии Гоголя, «катехизические прописи», как в «Размышлениях о божественной литургии», уже не связываются ни с какой «церковной эмпиреей»[23].

Гоголь отказывается от изначального замысла, согласно которому «падшая церковь» должна имманентно, изнутри человеческой падшести преобразиться, обнаружить в себе нечто «небесное»[24]. В «Выбранных местах из переписки с друзьями» мотив замещения земной церкви церковью небесной только усиливается. «Церковь, которая, как целомудренная дева, сохранилась одна только от времен апостольских в непорочной первоначальной чистоте своей, эта Церковь, которая вся с своими глубокими догматами и малейшими обрядами наружными как бы снесена прямо с Неба для русского народа» [5, с. 35].

В экклезиологических главах «Выбранных мест», например, в VIII-й и IX-й, Гоголь развивает мысль о том, что православное духовенство не должно идти в мир по образцу «римо-католических попов», миссия церкви в другом: «Проповедник … католичества восточного должен выступить так перед народом, чтобы уже от одного его смиренного вида, потухнувших очей и тихого, потрясающего гласа, исходящего из души, в которой умерли все желания мира, все бы подвигнулось еще прежде, чем он объяснил бы самое дело, и в один голос заговорило бы к нему: “Не произноси слов, слышим и без них святую правду твоей Церкви!”» [5, с. 36].

Земная церковь уже и не «странствует», и не «воинствует», она только молчаливо указывает на церковь небесную, безмолвное и бездеятельное присутствие церкви небесной в мире может найти отклик только в «сердечной глубине» христиан, такого рода харизма — тот пророческий и учительский дар, который ощущал в себе сам Гоголь[25]. Небесная церковь на земле утверждается пророками-духовидцами, на них Богом возложена миссия говорить за «молчащую церковь».

В этой связи неслучайным представляется то, что в «наставлении» помещику (гл. XXII «Выбранных мест») Гоголь подробно описывает, как помещик должен воспитывать священника. «Идеальный помещик» не кто иной как пророк-духовидец, то есть сам Гоголь, выступающий здесь в роли одновременно епископа, благочинного и духовника для подотчетного ему духовенства. Подобный вариант с некоторой необходимостью следует из экклезиологических установок Гоголя.

Парадокс ситуации заключается в том, что Гоголь не становится ни богословом, ни церковным деятелем, он не принимает сан, не становится монахом, он остается светским писателем и вполне секулярным человеком. Однако претензия Гоголя на ведущее место в новой, «светской церкви», притом, что к его «нравоучениям» мало кто отнёсся серьезно, не пропала втуне, прямыми наследником Гоголя здесь стал Ф. М. Достоевский.

Достоевский добился максимальной художественной достоверности, несомненного творческого успеха как раз в той точке, где Гоголь потерпел поражение, Гоголю не удалась связка-переход между противоположными состояниями падшести и святости (церковь земная и небесная). Достоевский в своих больших романах предложил совсем другой путь: противоположности вообще не нуждаются в соединении, если они являются качествами одной и той же сущности, небесная и земная церковь суть измерения человека, от него зависит, какой церкви он принадлежит. Он не может войти в церковь, как в нечто уже существующее, он должен её мучительно создавать, обнаруживать в себе и других.

Исходная программа осмысления экклезиологических тем для Ф. М. Достоевского была, очевидно, задана В. Г. Белинским и А. А. Григорьевым, она также соответствует и гоголевскому представлению о «падшей земной церкви». И А. Григорьев и В. Белинский исходили из абсолютного (Белинский) или относительного (Григорьев) различия Христа и Церкви. Белинский в знаменитом письме Гоголю[26] 1847 г. писал: «Что вы подобное учение опираете на православную церковь, это я еще понимаю: она всегда была опорою кнута и угодницей деспотизма; но Христа-то зачем вы примешали тут? Что вы нашли общего между ним и какою-нибудь, а тем более православною церковью? … Церковь же явилась иерархией, стало быть, поборницей неравенства, льстецом власти, врагом и гонительницею братства между людьми, — чем продолжает быть и до сих пор» [6, с. 412–413][27].

А. А. Григорьев в значительной степени солидаризируется с Белинским в оценке исторического православия: «Под православием разумею я сам для себя просто известное, стихийно-историческое начало, которому суждено еще жить и дать новые формы жизни, искусства, … Что это начало, на почве славянства, и преимущественно великорусского славянства, с широтою его нравственного захвата — должно обновить мир, — вот что стало для меня уже не смутным, а простым верованием — перед которым верования официальной церкви иже о Христе жандармствующих стали мне положительно скверны (тем более, что у меня вертится перед глазами такой милый экземпляр их, как Бецкий, — этот пакостный экстракт холопствующей, шпионничающей и надувающей церкви» [7, с. 300–301].

У В. Белинского историческая церковь не только не совпадает с церковью Христа, но, более того, сам Христос принципиально вне и против Православной церкви (точнее, церковь против Христа). У А. А. Григорьева «официальная церковь о Христе жандармствующих» противопоставляется религиозной стихии славянства, осуществлению его предназначения, что характерно, дела будущего[28]. Можно с уверенностью утверждать — подобного рода размышления привели Достоевского к знаменитой формуле, «символу веры», изложенному в письме к Н. Д. Фонвизиной (1854): «Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпа<ти>чнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной» [8, с. 176].

В письме Достоевский не дает объяснений того, что он понимает под истиной и почему истина обязательно должна быть «вне Христа», но учитывая реплики Белинского и Григорьева, можно предположить, что речь идет в том числе и об истине исторической церкви, это в частности косвенно следует из фрагмента, предшествующего «символу»: «Я скажу Вам про себя, что я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. … И, однако же, Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим» [8, с. 176]. Неверие и сомнение «до гроба» относится, конечно, к «объективированному» — историческому христианству, в котором Достоевскому (как и Белинскому) не хватает «духа любви и братства». Для Достоевского есть своя логика в том, что именно неверие в истину (в мир как благое целое, в историческую церковь в ее наличном состоянии) может привести ко Христу, хотя при этом с той же вероятностью безверие ведет к «духу самоуничтожения и небытия».

Неверие, абсолютный, чистый атеизм, как говорит Тихон Ставрогину, предпоследняя ступень к абсолютной вере. Своеобразие трактовки «небесной церкви», церкви по ту сторону истины, у Достоевского заключается в её амбивалентности, войти в нее значит развоплотиться, принадлежать ей может только «ангелический»[29] князь Мышкин, умирающий брат Зосимы Маркел, молчащий Христос Легенды и др. подобные персонажи.

Однако бестелесностью обладают также и неспособные к инкарнации падшие ангелы — бесы, например, Ставрогин, Шатов и Кириллов[30]. Шатов, не веря в Бога, верит в веру «народа богоносца», он пример «верующего и трепещущего» духа, неспособного к принятию Бога и мира[31] (хотя возможность покаяния Достоевский оставляет именно для Шатова). «Великий понтифик» Кириллов, инженер-мостостроитель по профессии, одержим идеей самообожения, путь к обожению пролегает через самоубийство — уничтожение своей телесной, земной, исторической идентичности, «мост», наводимый Кирилловым, не только не связывает человека с Богом и с самим собой, но и последовательно разрушает возможность такой связи.

Ставрогин, как правило, хранит молчание, только присутствуя, но не участвуя в развивающихся событиях, он апатичен и безволен (единственный его решительный выбор — самоубийство), он принимает пощечину от Шатова (как принимает её Мышкин), он готов обнародовать дискредитирующий его брак с Хромоножкой и «исповедь», в этом Ставрогин напоминает Мышкина, не заботящегося о своей репутации в «мире сем». Однако даже такой глубокий кенозис не позволяет Ставрогину «воплотиться», впрочем, эту возможность он же сам и блокирует, история с «исповедью» является скорее средством очередной манипуляции, еще одной маской, но не личностным актом. Ставрогин не может сказать вслед за героем Пушкинского «Воспоминания»: «и горько сетую, и горько слёзы лью, но слов печальных не смываю». Интересно, что беспамятство, отсутствие прошлого — черта как «бесов», так и «ангелов» Достоевского: ниоткуда (из Швейцарии) приезжает Мышкин, ниоткуда (из Европы) попадают в уездный город главные бесы Ставрогин и Верховенский младший[32].

Существование в вечном «теперь» — «сейчас, сейчас» утверждает перед самоубийством Кириллов — дополнительная черта «небесной церкви» у Достоевского. Единственный ресурс, который находится в расположении её насельников, изъятых из исторической длительности, — это «точечный», «вдруг» возникающий волевой акт, мгновенное прозрение — наитие[33]. Земная церковь остается «падшим» и дезориентированным «обществом человеков»[34]. Она в лучшем случае указывает (Тихон, Зосима, Макарий из «Подростка») на перспективу богообщения (как у позднего Гоголя), в худшем — становится церковью «мира сего» — церковью Великого инквизитора.

Важное отличие от Гоголя, представлявшего церковь устойчивой как в положении «падшести», так и в «небесности», у Достоевского проявляется в динамизме падений и прозрений-переворотов в сознании и жизни героев. У них наблюдается постоянное колебание между Христом и «истинами мира сего». Известная — подмеченная М. Бахтиным — диалогичность (где диалог «порождает» собеседников) здесь означает, что волевой акт создаёт определенную реальность, а не наоборот, так как в классической философии и богословии воля мыслится атрибутом (энергией) природы — состоявшегося и конкретного бытия[35].

Тот факт, что Бог создал «мир сей», воплотился и вочеловечился, в каком-то смысле обеспечив человека всем необходимым для спасения, Достоевский намеренно лишает достоверности[36]. Ему важно вернуть Бога в мир (и в церковь) в процессе личностного роста героев, что не удалось Гоголю, слишком связанному апологетической целью «спасения» христианства и церкви в её более или менее традиционном понимании. «Общество человеков» из катехизического определения церкви митр. Филарета, по Достоевскому, только обретает своё единство «в вере, священноначалии и таинствах», обретает его через преодоление искушения бесовской самозамкнутостью и ангелической самоустраненностью.

В то, что Бог вошел в историю, и поэтому Его любовь совпадает с истиной, герои Достоевского верить отказываются, отказываются принимать это как факт или даже символ[37]. Одновременно и сам Достоевский травестирует своих «христов», намеренно скрывая или ослабляя их «миссианские харизмы», оставляя им только молчаливое присутствие-отсутсвие, тем самым создавая атмосферу тревожного колебания от веры к безверию. Тревога дополнительно усиливается постоянной опасностью самозванчества: лже-христовства, лже-пророчества, лже-церковности.

Такая двойственность заложена в понимание Достоевским посреднических функций «ангелов» и «бесов» (составляющих «небесную церковь»), они представляют или символизируют силы добра и зла, Бога и Дьявола. Но, как известно, образ только подобен архетипу, а не совпадает с ним, остающийся иррациональный «люфт» способен в ту или иную сторону изменить центральное сообщение образа, его смысл, (это напоминает зловещую трансформацию иконописных ликов в присутствии сил зла у Гоголя).

Другими словами, «бес» может покаяться, «ангел» — пасть, как говорит Дмитрий Карамазов, даже «в крови» ангелического Алеши сидит «сладострастное насекомое». Подобный эффект в значительной степени связан с представлением Достоевского о греховности как естественном состоянии мира[38]. Если это так, Бог в отношении мира всегда будет где-то «вовне», например, в будущем, как у А. Григорьева, в противном случае Бог станет соучастником греховности мира или даже ее источником[39].

Важные черты «небесной церкви» вне истины раскрываются Достоевским в сюжете с Гольбейновским «Христом во гробе» и реакции на него посетителей дома Рогожина. В «статье» Ипполита причина смерти Иисуса — мировая необходимость. Он поражен, раздавлен «темной, наглой и бессмысленно-вечной» силой, связанной, возможно, для Ипполита с насекомым-монстром из его сна[40]. В ипполитовском эссе Достоевским повторен тезис из письма к Фонвизиной. Распад и смерть — это распад естества по законам естества, закон — часть истины «мира сего», безжизненный источник жизни в целом тоже, что и истина вне Христа. Безвидность, неузнаваемость изувеченного предсмертной агонией тела у Гольбейна (церковь есть тело Христово) подчеркивается ещё и тем фактом, что Христос изображен в профиль, Р. Уильямс замечает, что Л. Мышкин, как и изображенный на картине Христос, никогда не обращен к героям (и читателю) анфас, он «безвиден»[41], неслучайно Мышкин кажется подходящей моделью для «бедного рыцаря», чьё лицо скрыто шлемом [10, с. 158].

Холст, масло, 30,5×200 см. Художественный музей в Базеле (Швейцария).

Однако, тревожное и страшное присутствие отсутствия, безвидность, в случае с «мертвым Христом», не бессильна, она является катализаторам действия, условием пребывания в истории, конец которой не предрешен для героев. Такое сознание, очевидно, противоречит представлению о церкви (и иконографическом образе) как о наличной иерофании, выражаемой в иерархической структуре и таинствах. Вместе с тем, Достоевский усиливает эсхатологический смысл церкви, выраженный в последних словах последней книги Нового завета — Апокалипсисе: «Да, гряду скоро. Аминь, гряди Господи Иисусе» (Откр. 22,20. пер. епископа Кассиана (Безобразова)). Для Достоевского Христос грядет к земной церкви через неопределенность будущего, обусловленного самоопределением, согласием — «аминь» героев.

Пример подобного понимания — «литургию вне церкви» — мы находим в «Преступлении и наказании» (ч. 4, гл. 4). Соня читает Раскольникову Евангелие, за этим следует исповедь (до покаяния Раскольникову еще далеко), сопровождаемая традиционным для таинства элементом: Соня накрывает голову Раскольникова своим платком. Церковь здесь существует в мире как возможность Церкви, её спонтанная актуализация не зависит от границ, диктуемых канонами и догматикой. Отсутствие у подлинной церкви конкретной, авторитетной и исторической локализации легко прочитывается и в поучениях старца Зосимы, «пантеистический» уклон наставлений наводит на мысль, что границы церкви распространяются до границ мира, включая природу, общество, государство (как в рецензии И. Карамазова) и, конечно, сам русский народ, актуально или потенциально представляющий собой «народ Божий». То, что церковь — весь народ, Достоевский отмечает в записках к «Дневнику писателя» (27, 57), ссылаясь на Окружное послание восточных патриархов 1848 г., известное ему, вероятно, из произведений Хомякова, часто цитировавшего этот тезис.

Наиболее последовательно вся совокупность экклезиологических идей и образов представлена Достоевским в поэме Ивана Карамазова. Легенду часто связывают с критическим отношением Достоевского к католицизму и сводят к влиянию аналогичных идей А. С. Хомякова. Однако толкование образов Легенды дает гораздо более сложную картину, чем простое противопоставление не истинной, «католической» церкви Великого инквизитора какой-то другой — истинной (православной) церкви, представленной молчащим Христом и его паствой. Прежде всего, важно обратить внимание на два обстоятельства: Легенду написал И. Карамазов — автор одобренной отцами Зосимой и Паисием рецензии на книгу о церковном суде, где описана теократия будущего. Что такое церковь как земное царство, формулирует и о. Паисий: «Господь наш Иисус Христос именно приходил установить церковь на земле.

Царство небесное, разумеется, не от мира сего, а в небе, но в него входят не иначе как чрез церковь, которая основана и установлена на земле. … Церковь же есть воистину царство, и определена царствовать и в конце своем должна явиться как царство на всей земле несомненно, — на что имеем обетование…» [11, с. 57]. Такая формулировка совпадает с основным посылом рецензии Ивана Федоровича: земная церковь — несовершенный образ небесного царства, ее окончательное усовершенствование относится ко времени второго пришествия, когда церковь преобразуется в эсхатологическое царство верных со Христом.

Вместе с тем, Иван — один из «бесов», не приемлющих «мир Божий» и историческую церковь, он вестник «небесной церкви» в ее демонической проекции. Достоевский заставляет Ивана, как и всех своих значимых героев, колебаться между «идеалом Мадонны» и «идеалом Содомским», Легенда соответствует не самому низу «содомской» амплитуды Ивана, перед нами «падшая церковь» падшего человека, но еще не сообщество бесов.

Представление о том, что такая церковь возможна, в значительной степени действительно навеяно концепцией церкви Хомякова, и она не соответствует традиционной православной экклезиологии, по которой церковь, в согласии с девятым членом Символа веры, — «святая». Это качество не предполагает градации[42], святость церкви производна от святости Бога, поэтому, сохраняя единство со Христом, она не может пасть, в противном случае она перестает быть церковью.

Важно подчеркнуть, что Достоевский не считает церковь Инквизитора не церковью, иначе появление в ней Христа было бы необъяснимо. Подобный комплекс идей, вероятно, возникает на основе Хомяковского разграничения земной и небесной церкви, «все мы от земли, одна церковь от неба». Небесная — торжествующая церковь, по Хомякову, проявляется в земной, но не совпадает с ней, «святость» — свойство только небесной церкви, земная церковь, оставаясь церковью, может быть «не святой», может «превратиться в синагогу сатаны».

Откуда бы ни происходила идея «падшей церкви», она развивается изнутри поэтической логики Достоевского, и представляется дополнительной детализацией «символа веры» из письма Фонвизиной: между «истиной» земной церкви и Христом происходит своего рода колебание, Бог то удаляется, то приближается к своей церкви. Церковь способна становиться как церковью Христа, так и церковью «страшного и умного духа». Основа речи кардинала-инквизитора перед молчащим узником — толкование трех искушений — трех сил («чудо, тайна и авторитет»), представляющих смысл миссии Христа. Отвержение искушений, по Инквизитору, главная ошибка, в которой Христос проявил себя жестоким и не понимающим природу «слабых бунтовщиков» — людей, которых Он Сам и создал, получается, как бы в насмешку.

Если внимательно присмотреться к аргументации Инквизитора, становится очевидным её экклезиологический состав: чудо, тайна и авторитет — силы, от которых Христос добровольно отказывается в пользу «свободной любви», но они же — свойства церкви, её дары человечеству. Все эти дары связаны метафорой хлеба: с одной стороны, хлеб — земная пища, символ земного благополучия. С другой стороны, раздающий хлеб самим этим фактом наделяется властью и авторитетом. Но самая важная сила — это «тайна», «тайна хлеба» располагается посередине между «чудом» и «авторитетом» и определяет связь этих даров. «Тайна хлеба» — травестированная Евхаристия, подмена Христа Его мистериальным образом, оказывающимся таинственным источником легитимности (в дополнение к «мечу кесаря») власти и подавления для подобных кардиналу теократических правителей[43]. Через «тайну» превращения камней в хлеба, происходит преображение «слабых бунтовщиков» в «счастливых детей».

Христу нет места в церкви кардинала-инквизитора, однако Христос все равно входит «в-свою-не-свою» церковь, поцелуем нарушая тотальность её «иерофании». Значение этого жеста, так же как, например, поклона Зосимы Д. Карамазову, в данном контексте имеет, вероятно, «иконический» смысл: церковь инквизитора нельзя назвать антицерковью, «синагогой сатаны» — скорее она поруганный образ, образ ещё окончательно не потерявший, несмотря на глубину дьявольской трансформации, связь с архетипом. Осквернённая икона церкви благословляется Христом, однако Его милость не обретает «институциональные» формы, иерархия и евхаристия падшей церкви остаются безблагодатными.

Сюжет, многими общими мотивами связанный с Легендой, — речь Алеши у камня из эпилога романа. Здесь можно наблюдать те же образы, имеющие экклезиологический и евхаристический смысл, но уже в положительной коннотации — падшая церковь возрождается. Алеша «устанавливает» новую церковь на камне (где завещал похоронить себя Илюша Снегирев, камень остается символом[44], (Илюшу хоронят на кладбище), его окружают «человек двенадцать» детей, травивших в свое время Илюшу, бросая в него камни — о чем напоминает в своем слове А. Карамазов. Давно подмечена[45] зависимость слова Алеши от прощальной беседы Христа с учениками (Иоан. 13,33 и сл.). Если сопоставить слово у камня с реакцией Алеши на Легенду (он целует Ивана, повторяя жест Христа), можно понять, что Алеша принимает на себя роль Христа, но уже не молчащего, а говорящего, в последний раз наставляющего детей-апостолов. Основной посыл наставления — преображающая сила воспоминания страданий и смерти мальчика, анафора-воспоминание делает возможней новую коммуникацию — «общение в любви» — составляющую смысл основанной на камне церкви. Как и в Легенде, камень становится хлебом: в предсмертном бреду Илюша просит оставить на его могиле корку хлеба для воробьев, Алеша в речи у камня уподобляет своих учеников голубям, причащаясь Илюшиным хлебом, «злые дети» — воробьи преображаются в кротких голубей.

При всей насыщенности, кажущейся навязчивой и чрезмерной, евхаристическими образами и мелодраматичностью этой главы, Достоевский не забывает напоминать, что Алешину «церковь на камне» может ожидать судьба падшей церкви кардинала-инквизитора: «может, мы станем злыми потом» — предупреждает, или скорее пророчествует, А. Карамазов.

Литературная экклезиология как единство опыта Достоевского мыслителя и художника и Достоевского христианина, поражает многообразием своих возможностей, её не ортодоксальность, на которую указывали уже современники, такие как К. Леонтьев, не отменяет глубину понимания проблемы существования Церкви Христовой в современном мире. Более того, можно с уверенностью утверждать, что именно опыт Достоевского по подробности, глубине образов и ассоциаций задал тон и напряженность вопросу о Церкви в XX веке, в этом смысле он несопоставим с экклезиологией теологов, чьим уделом является подчас только разворачивание отдельных образов и идей Достоевского.

Если формулировать основной посыл мысли Достоевского в бахтинских категориях, получится что-то вроде «нет алиби Церкви в бытии», проблематичность церкви коренится в том факте, что и сам человек поставлен под вопрос. Иерофания и иеротропия церкви утверждается через ничем не гарантированную коммуникацию индивидуумов часто вне и помимо традиционных канонических и догматических форм. Однако, экклезиологические образы, в частности образы евхаристические, сохраняют устойчивость, получая дополнительное осмысление. Более того, художественное видение Ф. М. Достоевского, как и его предшественников А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя, открывает новый горизонт для богословского осмысления экклезиологической проблематики в Новое время.

Если догматическая мысль, описывающая природу церкви, предлагает общие квалификации, например: церковь «воинствующая и торжествующая», церковь — «сообщество людей» и прочее, — «литературная экклезиология» раскрывает эти формулы в самых разнообразных и актуальных контекстах, выражая и поверяя их наличным религиозным и культурным опытом. Представляется несомненным, что без подобного рода литературной проекции экклезиологические идеи остались бы простой декларацией. Русская литература в значительной степени сформировала то, что можно обозначить как наличное экклезиологическое сознание: такую совокупность образов, последовательность идей, которая играет роль экклезиологического мифа, апокрифа, допускающего различные толкования, как еретические, так и ортодоксальные (что соответствует авторским акцентам). Наличие в русской культуре такой экклезиологической мифологии-апокрифики стало как вызовом, так и стимулом для богословской рефлексии, явилось своеобразным предрассудком, в герменевтическом смысле, рационального богословия.

Журнал «Начало» №35, 2018 г.

[1] Именно идей, а не только религиозной жизни, участия в богослужениях говении и пр.

[2] В XVII-XVIII веках в духовных школах доминировала латынь.

[3] Обратный процесс мы наблюдаем в Европе, Лютер перевел Библию на немецкий, и считается создателем литературного немецкого языка. Наш синодальный перевод, ставший обиходным (церковнославянскую Библию не читали, а слушали по зачалам за богослужением), несет на себе отпечаток литературы «второго плана» XIX века.

[4] Здесь нужно иметь в виду, что священнодействие отлично от обыденной деятельности своей неотмирностью, поэтому любое священнодействие — это покой (иногда сон).

[5] Ср. Апок. Иоанн. 10, 7–11. Иоанн получает от ангела «горький свиток», причащение ему символизирует пророческую инициацию.

[6] Однако в сохранившемся продолжении, пророческий мотив вполне развит, ангелы, что тоже характерно для литургического контекста, открывают поэту «тайны счастия и гроба».

[7] Гораций цит. по пер. С. Шервинского. Ср.: Мусорина Л. А. Расхождение с оригиналом в переводах XXX Оды Горация, выполненных с академической целью // Наука. Университет. 2001. Новосибирск, 2001. С. 15–20.

[8] Важные наблюдения над использованием лексики ап. Павла (апостола языков) в Пушкинской поэзии сделаны в статье Белого А. А. Разговор о «Памятнике». Московский пушкинист, VII, 2000, С. 118–203.

[9] Интересна сама «нерукотворность» памятника у Пушкина, ведь стихи созданы человеком — они рукотворны, вероятно, это определение можно отнести к благу, свободе и милости, возвещенных поэтом и являющихся и «велением Божиим», и божественными свойствами. Обращает на себя внимание и тот факт, что для большинства современников Пушкина «нерукотворность» явно указывает на иконописный тип «Спас нерукотворный». Ср., напр: Мурьянова М. Ф. Из наблюдений над текстами Пушкина // Московский пушкинист. М.,1995. «Нерукотворность» памятника пересекается с более ранним и сходным по составу идей образом из «Медного всадника». «Добро, строитель чудотворный! ужо тебе!» — говорит Евгений, обращаясь к статуе Петра I, «маленький человек» Евгений не в состоянии постичь «божественное величие» «демиурга», он не верит в благость его замысла, совсем как глупец, упомянутый в конце «Памятника». Нерукотворность и чудотворность, очевидно, реальности одного порядка.

[10] Обратим внимание на то, что в иконографии Пятидесятницы, а ее можно назвать иконой церкви, есть близкие Пушкинскому «памятнику» элементы: например, непросвещенные народы символизирует изображаемый на иконе варвар (часто в персидской одежде), ему соответствует «дикий тунгуз» поэтической пятидесятницы «Памятника».

[11] Пушкинское «славен буду я» сходно с началом стихотворения М. Хераскова «Коль славен наш Господь в Сионе», сходство подчеркивает созвучие слов «коль» у Хераскова и «доколь» («доколь в подлунном мире») у Пушкина. Отсюда следует дальнейшее: если «слава» относится только к поэту и его творчеству, это сходство приобретает иронически-кощунственный вид, уподобление же себя Богу, очевидно, не входило в замысел Пушкина. Тем более в продолжение этой строфы Пушкин допускает некоторое снижение, предполагая, что в «конце времен» может остаться только один поэт.

[12] Мурьянова М.Ф. сопоставляет «нерукотворный» памятник с автопортретом А. Дюрера (1500 г.), напоминающим иконографию Нерукотворного Спаса.

[13] Богословская концепция «двух церквей» была распространена в XVIII-XIX вв, ярким её примером является «Послание патриархов восточно-кафолической церкви о православной вере» 1723 г. «Веруем (в) …Святую, Вселенскую, Апостольскую Церковь, которая объемлет всех и повсюду, кто бы они ни были, верующих во Христа, которые ныне, находясь в земном странствовании, не водворились еще в отечестве небесном. Но отнюдь не смешиваем Церкви странствующей с Церковью, достигшею отечества … Такое смешение их неуместно и невозможно, поелику одна воинствует и находится в пути, а другая торжествует уже победу, достигла отечества и получила награду, что и последует со всею Вселенскою Церковью» [1, с. 157]. Трудно сказать, знал ли Гоголь конкретно этот текст (он мог получить его от своих московских знакомых С. Т. Аксакова и А. С. Хомякова). Еще до знакомства со славянофилами Гоголь специально интересовался вероучительными расхождениями католицизма и православия, а «Окружные послания восточных патриархов» 1662, 1723, 1848 гг. содержали в себе антилатинскую полемику. Ср., например, «Священник … приступает к поминанию всех перед Господом, ввиду самого тела и самой крови Его, и собирает перед Христом всю Церковь Его, и ту, которая еще на земле воинствует, и в небесах пребывающую» [2, с. 382].

[14] Известно, что Сечь своего рода военный аналог западнорусских мирянских братств (сохранявших свои позиции до XVII в. и утративших свое влияние после перехода большинства православной шляхты в католицизм).

[15] Казак «приносит обет» послушания, безбрачия, бедности (военная добыча либо бесцельно расточается, либо пропивается), казак — в принципе бездомен. Подъезжая к Сечи Тарас (гл. II) и его сыновья видят казака, спящего поперек проезжей дороги.

[16] Сниженным вариантом казачьего пира является у Гоголя жизнь-пиршество старосветских помещиков, постоянное угощение-причащение протекает на фоне замкнутой жизни в поместье (Сечь также находится на острове), бездетность помещиков — аналог безродности казаков Сечи. Разгул казачьего пира в «Старосветских помещиках» трансформируется в чудесную (райскую) плодовитость хозяйства помещиков, где «изобилие плодов земных» распространяется и на дворню, и на скот.

[17] В сцене мести казаков Бульбы (IX гл.), «кровавых поминок» по Остапу, казак бросает ребенка к его обреченной на смерть в горящем костеле матери, мотив имеет символический смысл: древних христиан обвиняли в том, что их евхаристия — это ритуальное детоубийство: «торжествующее и воинствующее» казачество совершает подобие «черной мессы».

[18] Представление основано на пособии К. А. Беттигера и соответствует взгляду на историю церкви в протестантской историографии. Ср. Виноградов И.А., Воропаев В. А. Комментарии // Гоголь Н.В. ПСС в 17 тт., Москва-Киев, 2009. Т. 8. С. 642–643.

[19] В «Страшной мести» каждое убийство, которое совершает Колдун, сопровождается «воскрешением» мертвецов — предков, что, вероятно, соответствует травестированному варианту евангельского рассказа о смерти Иисуса Христа на кресте. «И вот, завеса Храма разорвалась сверху донизу надвое; и земля потряслась; и камни расселись и гробницы открылись; и многие тела усопших святых восстали; и выйдя из гробниц по восстании Его, вошли они в святой город и явились многим» (Мф. 27,50–52). Панночка из «Вия» сама «воскресает», призывая таких же, как она, живых мертвецов, и «черная пятидесятница» завершается гибелью Хомы.

[20] В «Тарасе Бульбе» (гл. VI), описана месса в католическом храме, куда попадает из подземного хода Андрий. Богослужение сопровождается светом: «голубые, желтые других цветов кружки», «радужно освещенное облако». Колдовскому ритуалу в «Страшной мести» сопутствует сначала голубой, потом розовый свет.

[21] И всё же молодой чиновник — свидетель сцены «глумления» над Башмачкиным — всю жизнь будет вспоминать его молчаливое «я брат твой». Память берет здесь верх над забвением, возвращая падшей церкви её изначальный смысл.

[22] Этот фрагмент будет играть важную роль в больших романах Ф. М. Достоевского.

[23] Вариантом такой связи у Гоголя был его своеобразный «цезарепапизм»: начиная от прощального слова Бульбы «поднимается из русской земли свой царь» и посланца царя — настоящего ревизора в «Ревизоре» к неосуществившемуся замыслу преображения Чичикова, в котором именно царю отводилась главная роль. Самый развернутый вариант царского миссианства можно встретить в X гл. «Выбранных мест».

[24] Н. В. Гоголю, по большому счету, совершенно нечего ответить на выпады В. Г. Белинского ( «Письмо Гоголю» 1847).

[25] Такое понимание своей миссии Гоголем в целом сходно с ролью мирян — представителей «народа Божьего» в экклезилогии А. С. Хомякова. То, что Ю. Ф. Самарин называл Хомякова «учителем церкви», выразило далеко не только чрезмерный пиетет ученика перед учителем, это достаточно точная квалификация места самого Хомякова в созданной им концепции церкви.

[26] Как известно, письмо Белинского роковым образом сказалось на судьбе Достоевского, основной «христологический» тезис письма он выстрадал в прямом смысле слова.

[27] Тот же тезис: церковь не иерархия и не авторитет, но с другим знаком озвучивал в своих работах по экклезиологии А. С. Хомяков.

[28] Знаменательно, что размышления А.А Григорьева продолжает статья-рецензия И. Ф. Карамазова о независимости церковных судов (Кн. 2, гл. 5) и реакция на нее Зосимы: «сие и буди, и буди». Книга «духовного лица» имеет прообраз в статье М. И. Горчакова «Научная постановка церковно-судного права» // Сборник государственных знаний. СПб., 1875. Т. 2. См. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в 30 тт. Л., 1972–1990. Т. 15. С. 534. Обращает на себя внимание и другой мотив: критика «механистического» секулярного права и утверждение «закона любви» обновленной церкви будущего для Достоевского одновременно и опасна и спасительна. Легко понять, что для И. Карамазова теократические идеи рецензии во многом совпадают с «проектом» Великого инквизитора. В XX в. некоторые аспекты рецензии реализует прот. Н. Афанасьев в концепции евхаристической экклезиологии.

[29] У Достоевского, как у Гоголя, «ангелология», как и «демонология», являются разделами экклезиологии. Вестники церкви вне истины (Христа вне истины), а равно и «духа небытия и саморазрушения», очевидно, пребывают в одном пространстве. Во всяком случае, обе силы в «сердцах людей» находятся на законном основании.

[30] Набросок такой «бестелесности» — подпольный человек «Записок из подполья». Смысл кажущегося абсурдным тезиса «свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить» (ведь если провалится мир, не будет и чая) заключается в условности как чая, так и мира для «духов злобы и противления».

[31] Шатов и Кирилов живут на «Богоявленской» улице, Богоявлением в Древней церкви назывался праздник, объединяющий Рождество и Крещение (он праздновался 6 января). Вероятно, этот факт был известен Достоевскому, его можно истолковать как ещё одно напоминание об истине воплощения, вожделенного, но непонятного и недостижимого для бесов (ср. желание чёрта из «кошмара» И. Карамазова воплотиться в купчиху).

[32] Ср. важные наблюдения над видимостью и безвидностью у Достоевского. Уильямс Р. Достоевский, язык, вера и повествование. М., 2013. С. 155 и слл.

[33] Известно, что Достоевский прибегал к гаданию на Библии, «объективное» Слово Божие (Христос, совпадающий с истиной) должно подвергнуться коррекции со стороны запредельного человеческому миру иррационального и индивидуалистического «вдруг».

[34] Это формулировка из катехизиса митр. Филарета (Дроздова), главного вероучительного документа Российской церкви в XIX — XX вв.: «Церковь есть от Бога установленное общество человеков, соединенных православной верою, Законом Божиим, священноначалием и Таинствами» [9, с. 62]. Близкую к филаретовской трактовку: «союз людей для религиозных целей» упоминает в разговоре с о. Зосимой И. Карамазов (Кн. 2, гл. 5), она является цитатой из статьи Гончарова.

[35] «Волюнтаристическую экклезиологию», основанную на образах Достоевского, создаст выдающийся богослов и церковный деятель митр. Антоний (Храповицкий).

[36] Как точно, и с некоторым недоумением, замечает Р. Гвардини, «церковь всех», «церковь повседневного бытия» совершенно не интересует Достоевского, ему интересна «экстремальная церковь» избранных, в числе которых оказывается, например, и старик-инквизитор из Легенды И. Карамазова. Гуардини Р. Человек и вера. Брюссель, 1994. С. 132 и сл.

[37] Например, это выражается в мотиве поругания иконы, действительного или возможного (в «Подростке» икону Макария разбивает Версилов, чтимая народом икона обкрадывается и оскверняется в «Бесах», Федор Карамазов обещает плюнуть на икону жены). Символ — образ присутствия Бога на земле, так же как и церковь, но образ не гарантирует Его присутствие, он скорее создает условие самопроявления персонажей в ситуации Его возможного присутствия и столь же возможного отсутствия. Характерен мотив из «Бесов», оскверняя икону, «бесы» создают антиикону: вместо лика — дыра с мышью внутри. Таким образом, икона становится элементом человеческой коммуникации.

[38] Лурье В. М. Догматика «религии любви», догматические взгляды позднего Достоевского. Христианство и русская литература. Сборник № 2. СПб., 1996. С. 295–296.

[39] Этот мотив отчетливо звучит в «Сне смешного человека»: развращенные «гнусным петербуржцем» люди солнца строят храм с культом небытия и саморазрушения, а когда смешной человек решает искупить свою вину перед невольно «облагодетельствованными», взойдя на крест, его начинают считать опасным сумасшедшим. Очевидно, что «смешным» делает его неуместность-неотмирность, пребывание вне истин «мира сего», что с некоторой необходимостью связано с инициативой пародийного распятия «за жизнь мира». Смешной человек принадлежит, с одной стороны, ряду «святых идиотов»: Иисуса легенды о Великом инквизиторе и кн. Л. Мышкина, с другой — ряду искусителей, развратителей (подпольный человек, «бесы»).

[40] С. Сильвестроне видит здесь указание на апокалипсическое чудовище, вышедшее из «кладезя бездны» (Откр. 9,8–10). Сильвестроне С. Библейские и святоотеческие истоки романов Достоевского. СПб., 2001. С. 74–75.

[41] Безвидность носит отпечаток двойственности, в православной иконописи в профиль изображаются отрицательные, тёмные персонажи (бесы, Иуда) или животные.

[42] Одним из источников представления А. С. Хомякова о градации святости в земной церкви (церквах поместного православия) с большой долей вероятности можно назвать вероучительные документы протестантизма, в частности «Вестминстерское исповедание веры» 1648 г.: «4. В разные времена Вселенская Церковь была более или менее видимой. Отдельные церкви, входящие в нее, различаются по чистоте, смотря по тому, чему учит та или иная церковь, как полно объемлет Евангелие, как совершаются Таинства и как свято проводится богослужение. 5. Самые чистые церкви под небом подвержены отклонениям и ошибкам, и некоторые из них настолько пали, что совсем перестали быть Христовыми церквами, но превратились в синагоги сатаны. Тем не менее, на земле всегда будет стоять истинная Церковь, чтобы поклоняться Богу в согласии с Его волей» [12, с. 118].

[43] Достоевский предвосхитил развитие богословия церкви в XX в. Связь служения епископа с евхаристией: евхаристическая идентичность церкви будет подробно осмысляться в работах прот. Н. Афанасьева. «Пророчество» Достоевского содержит предупреждение об опасностях подавления личности со стороны «мистериального тоталитаризма».

[44] Камень обозначает также Голгофу, крест и вместе с тем пустой гроб. Камень — свидетель унижения капитана Снегирева и его сына, о чем напоминает Алексей Федорович в своей речи.

[45] Например, Сильвестроне С. Библейские и святоотеческие истоки романов Достоевского. СПб., 2001. С. 158.