Образ человека в «первобытном искусстве»

П. А. Сапронов

Несмотря на, казалось бы, предельную простоту заголовка настоящей главы, оно требует не такого уж краткого пояснения. Нелишней в этом случае будет фиксация такого рода: автор не настолько прост, чтобы предполагать наличие в первобытные времена искусства. Его возникновение очень позднее явление. Другое дело, что художественным достоинством могут обладать реалии вовсе не обязательно принадлежащие к искусству и потому должны быть, в крайнем случае, обозначены как «искусство до искусства», что и подразумевается в нашем заголовке. Далее же необходимо опять-таки в предварительном порядке обратить внимание читателя на известную условность и неточность понятия «образ» применительно к тому, с чем нам предстоит иметь дело. А это, в частности, будут изображения людей или, по крайней мере, антропоморфных существ.

В точном смысле слова к образам их нельзя отнести не в абсолютном смысле. Что-то от образа они в себе содержат. Но в то же время образу в первобытной изобразительности никак не состояться. Движение в эту сторону каждый раз обрывается, оказывается тщетной устремленностью или невменяемостью по части образности. Уместнее здесь было бы понятие не образа человеческого, а скорее облика. Образ всегда соотнесен с личностью. Он является ее внешним выражением, вторым полюсом личностного бытия наряду с человеческим «я». Собственно, в своей полной осуществленности образ и есть «я», личность. О чем-либо подобном в отношении первобытного изображения людей и антропоморфных существ говорить не приходится. Они выражают собой бытие доличностное и безличное. Причем очень часто не собственно человеческое, несмотря на свой антропоморфизм, о чем у нас вскорости речь пойдет специально. Пока же нам остается сделать последнее уточнение по поводу заголовка.

Оно состоит в констатации его неточности, исходно вполне сознаваемой автором, в том, что он заведомо пренебрег самой по себе очень важной дистинкцией между первобытностью и архаикой. Первая из них безраздельно господствовала тысячелетия и даже десятки тысяч лет назад, последняя же в ряде случаев даже до сегодняшнего дня в качестве узко локализованной, остаточной культуры или слоев культуры в целом уже далеко не архаичной. Поэтому первобытность — это свидетельства культуры тысячелетней давности, дошедшие до нас, архаику же можно наблюдать и сегодня. Причем она может быть типологически очень сходной с первобытностью и даже практически неотличимой от нее. Тем не менее, в рамках решения определенных исследовательских задач, смешивая одно с другим, можно все перепутать и завести в тупик исследование.

Впрочем, наша ситуация иная, для нее как раз сближенность первобытности и архаики вполне допустима, она дает дополнительные преимущества и позволяет пристальнее вглядеться в «искусство до искусства». Если его рассматривать исключительно на материале первобытности в точном смысле слова, то нечто из самого существенного в восприятии человека останется для нас недопроясненным или невыявленным вовсе. В частности же то, насколько далек от восприятия человеческого в человеке может быть человек, до какой степени он способен оставаться нечувствительным к тому, что ведет к индивидуации, открывает перспективу, пускай и очень отдаленную, личностного бытия. Архаика на этот счет демонстрирует реальность, когда «столетье за столетьем пронеслося, никто еще не разрешил вопроса» о личности. И не просто не разрешил, не сделал даже шага в нужном направлении, более того — надежно, иногда кажется, что навсегда, заблокировал всякий намек на возможность человеку встретиться с собой, удержать себя в самообращенности, тем прервав сон души. Точнее же, то состояние, которое я бы обозначил как пребывание в добытии нерожденных душ.

Наскальные и пещерные изображения человека представляют для нас особый интерес не только в виду их древности и архаичности. Здесь важно еще и то, что в этих изображениях можно с полной ясностью выделить собственно человеческие, не опасаясь спутать их с антропоморфными. Позволяет нам это сделать, запечатленность на скалах и в пещерах сцен охоты, где вполне однозначно разделены люди-охотники и животные, на которых производится охота. Но дело здесь не просто в самом очевидном и элементарном — если охотники то обязательно люди, если же те, на кого охотятся, то обязательно животные. С этим пунктом как раз все не такое просто, как это может показаться. Я бы в первую очередь обратил внимание на характер изображения охотников. Конечно, в них сразу бросаются в глаза динамизм и экспрессия. Причем достигаются они минимальными средствами, так что им позавидовал бы не один художник даже из числа крупных.

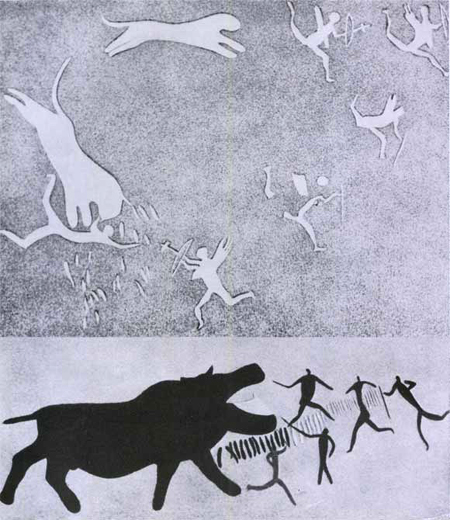

15—14 вв. до н. э.

Вот, скажем, перед нами сцена охоты на пантер из наскальной живописи бушменов. В этой сцене мы видим двух огромных животных, стремительными прыжками настигающих охотников. Трое из них отчаянно несутся на своих тоненьких ножках. Они тоже совершают прыжки, но куда им до мощных прыжков пантер. Явно, что если кто из трех и уцелеет, то лишь потому, что пантеры выберут для расправы других. С одним из охотников, между тем, расправа уже стала реальностью, еще мгновение — и на него обрушится разъяренное животное. На таком фоне попытка одного из охотников выпустить стрелу в пантеру выглядит заведомо тщетной. Слишком очевидно: ситуацию уже не переломить, охотниками на этот раз стали сами животные. Точнее же будет сказать — существа, которые мы так обозначили, принимая в расчет их облик. Кем же они были для самих первобытных людей, это вопрос, покамест остающийся открытым, и решать его нужно с большой осторожностью.

Так, нельзя пройти мимо того, что пантеры наскального изображения бесконечно превосходят людей своими размерами и мощью. Поэтому будет совсем не безосновательным подозрение: уж не с существами ли сакрального ряда имеют дело охотники? Похоже, они охотились на своих «богов» в пределах строго выверенного ритуального действия, предполагающего их согласие на предстоящее убийство. Оно подтвердилось бы удачной охотой, в случае же неудачи винить остается себя за святотатственные промахи при свершении ритуального действия. Возможно, как раз такая ситуация изображена в сцене охоты на пантер, и она представляет собой реальность «гнева богов», обрушившегося на незадачливые профанные существа, то есть на людей. Иная картина предстает перед нами в сцене охоты на бегемота, тоже запечатленной на скале бушменами. Здесь бегемот величественно шествует с раскрытой пастью. Он необоримо могуч и грозен. Охотники опять по сравнению с ним жалкие существа-людишки. И все-таки в их динамике есть некоторая упорядоченность и ритм. Двое охотников не столько убегают от бегемота, сколько сопровождают его. Еще два человека бегут навстречу бегемоту, один же, двигаясь навстречу ему, почти касается его пасти своим орудием. При сохраняющейся несопоставимости «божества» и профанных существ последние составляют некоторое подобие свиты первых. Охота может быть удачной именно потому, что бегемот снизойдет до согласия на свое заклание как итог охоты.

В ее сценах, будь это бушменские наскальные изображения или их аналоги в Испании, неизменно сохраняется не просто подавляющая мощь животного, на которого ведется охота по сравнению с охотниками. Это животное еще и прописано несопоставимо более внимательно, тщательно, подробно, чем люди. Если хотите, его обликом можно залюбоваться, тогда как люди наскальных изображений во всей своей выразительности не более чем сгустки энергии. Самих по себе их как будто и не существует вовсе. Нет, не то что человеческого образа, но и облика. Есть разве что намек на облик и лишь в той мере, насколько это необходимо для узнаваемости охотников. Сами они всецело сосредоточены на божестве-животном. На него ведется охота, оно центр и смысл происходящего. Люди же вторичны и служебны по отношению к происходящему.

Со временем, скажем, в ассирийских рельефах, охота станет победоносной битвой царя, прежде всего со львами, теми существами, с кем царь может помериться достоинством. В наскальных же рельефах не только нет даже намека на что-либо подобное. Они противоположны ассирийским рельефам, поскольку на них изображена вовсе не битва и даже не охота. Во всяком случае, в нашем представлении. Она все-таки предполагает первенствование охотника над тем, на кого ведется охота. Поскольку этого первенствования нет даже в зачатке и обещании, то не об охоте уместно говорить в нашем случае, а если все же о ней, то понимать под охотой придется соприкосновение профанных существ с сакральными в предположении возможности со стороны последних пойти на уступку первым, согласиться отдать себя на заклание. Закланию же принадлежит существо существующее подлинно и само по себе. В наскальных изображениях оно предъявляется во всей своей красе. Похоже, те, кто их изображал, восхищался и любовался ими. Своего же брата-человека-охотника он видел не более чем в действии, причащающего недобытие устремленностью к бытию в его полноте и довершенности.

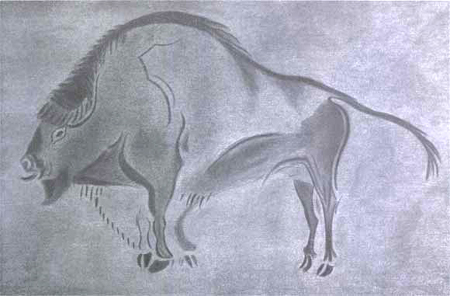

Эпоха Мадлен.

То обстоятельство, что человеку-охотнику не приходило в голову, было немыслимо специально останавливать взор на самом себе, вглядеться в себя, может быть объяснено через обращение к мифу, его фундаментальным основаниям и самому его существу. Последнее же, если речь вести о мифе в его первобытной архаике, в частности, выражается в том, что он представляет собой речение, рассказ о богах и — шире — существах сакрального ряда. По этому признаку миф легко отличим от любого другого рассказа. Весь он сосредоточен на исходном, первореальном, определяющем собой все сущее и, более того, являющемся подлинно сущим, тем, что действительно есть. Быть и быть божеством — для мифа это одно и то же. Все остальные существа помимо богов если и существуют, то существование их вторично, производно, остаточно или мнимо. Такова профанная реальность. Своими корнями она уходит в божественную основу, ею порождается и удерживается в бытии, и человек здесь никакое не исключение. В качестве профанного существа он стоит в ряду других профанных существ. Никаких особых преимуществ перед ними у него нет. Для человека боги являются прародителями, и в этом отношении люди и боги — родственники. Однако родство их очень отдаленное и опосредованное. Ему, следовательно, нимало не противоречит грандиозность дистанции между богами и людьми. Люди, хотя и порождение богов, но остаточное. В них полнота божественной жизни иссякает, подходит к своему пределу. В бытии людей удерживает только неотрывная их связь с богами. Стоит ей ослабнуть — и люди испытывают всяческие нестроения и беды. Когда же связь разорвана — это означает уход людей в небытие. По сути своей, она есть связь кормильцев-богов с питомцами-людьми. Люди живут так, что непрерывно припадают к божественным сосцам.

Образ этот может пониматься вполне буквально, можно его трактовать и метафорически. В последнем случае запечатленные на скалах и в пещерах изображения — это тоже кормление и питание как связь между людьми и богами. Несмотря ни на какие трудности и ухищрения охоты, она предполагает, что воплощенное в животном божество не просто страдательно или агрессивно, оно еще и позволяет охотникам убить себя. Удача на охоте есть знак такого соизволения. Конечно, этот момент в наскальных и пещерных изображениях не выражен непосредственно. Но точно так же они и не предполагают того, что «пляшущие человечки» способны убить великолепных и могучих животных, на которых они охотятся. Впечатление такое, что их гибель — результат действия некоей могущественной силы, соразмерной не людям, а животным. В этих последних первобытными «художниками» настойчиво акцентировано то, что может быть признано божественным. Каждое из животных, когда его образ проработан, — это целый мир, космос в его полноте и самодовлении. Исключение здесь не составляют даже поверженные животные. Скажем, раненый бизон из Альтамирской пещеры. Весь он скрючился от боли, а может быть, и в предсмертной судороге. Казалось бы, что божественного там, где животное повержено и страдает. Но, с другой стороны, при этом оно сохраняет всю свою мощь и грандиозность, агония не отменяет самодовления бизона. Он по-прежнему «космичен». Совершенно невозможно представить себе, что такого бизона добивают несоизмеримые с ним в своей малости охотники. Божество само сводит счеты с жизнью.

Каждое из этих божеств-бизонов изображено на потолке Альтамирской пещеры явно вне всякой соотнесенности с другими божествами-бизонами. И это несмотря на близость их взаиморасположения, его тесноту даже. Можно, конечно, в этом случае сослаться на недостаток мастерства того, кто изображал бизонов в построении многофигурной сцены и композиции. Есть ли, однако, в этом смысл, если каждый бизон изображен в качестве единственного и объемлющего собой всю «бизоновость», вне зависимости от того, спокоен ли он, действует или агонизирует. Вряд ли совокупность альтамирских бизонов следует рассматривать в качестве некоторого подобия пантеона. Скорее, перед нами поочередное и рядоположенное изображение все того же бизона. В него вглядываются раз за разом, его фиксируют в различных положениях и состояниях, неизменно сосредоточиваясь на бизоне как полноте бытия. Потому, в частности, изображения могут наплывать друг на друга и пересекаться. Друг другу они не мешают, поскольку каждое из них само по себе и не предполагает никаких других изображений. Стоит ли вообще утверждать, что наш всего один и тот же бизон расположен в пространстве. Скорее пространство он образует собой, сам и есть пространство. Ведь любой из изображенных бизонов не имеет почвы под ногами и вместе с тем не парит в воздухе. Для него нет ни верха, ни низа, ни переднего или заднего, ни правого или левого. Будь они реальностью, бизоны бы располагались в пространстве, тем самым еще и составляя его часть. А так каждый из них заполняет все пространство, становясь им самим в его целокупности.

сли наскальные и пещерные изображения предполагают человеческое присутствие в его вторичности и подчиненности несравненно более важному — изображению животных, то первобытная пластика включает в себя, в том числе, и антропоморфные фигурки и рельефы, вообще ни с чем более не соотнесенные. Из этого, однако, вовсе не следует, что в этом случае первобытные люди специально сосредоточивались на человеке и человеческом. Как бы их изображения ни напоминали людей, речь может идти не более чем об антропоморфном облике существ сакрального ряда. Среди этих изображений едва ли не самое известное «Женщина с рогом бизона» из пещеры Лоссель во Франции. Общепринятое обозначение древнего рельефа явно более чем осторожное и неопределенное. И все-таки его осторожность не только требует интерпретации, она еще и невольно вводит в заблуждение, поскольку не женщина изображена в пещере Лоссель, а богиня. Ничего другого и быть не могло многие тысячелетия назад. Изобразить тогда человека выдвинутым на передний план, а главное, его одного и самого по себе — это было бы прямой и полной бессмыслицей. Что называется, с какой стати. Человеческого, то есть профанного, самого по себе не существует. Потому сосредоточиться на нем — все равно что заниматься и иметь дело с чем-то до предела незначительным и пустячным. Наша «женщина с рогом бизона» такого впечатления не производит.

В крайнем случае, глядя на нее, можно посетовать на ее некрасивость. Понятно, что от великой необремененности своего взгляда пониманием вещей за пределами домашнего обихода. Оно же, существуя даже на самом минимуме, легко подсказывает нам, что в «женщине с рогом бизона» запечатлена реальность, где бытие заявляет себя по ту сторону прекрасного или безобразного. И реальность эта есть начало порождения и кормления. Отсюда преимущественное внимание «скульптора» к лону богини и ее груди. Они несравненно важнее всего остального. Голова же и лицо в этом случае вообще не имеют никакого значения. Это не более чем отростки туловища. Ведь на самом деле богиня вовсе и не стоит, как бы нас ни пытались убедить в обратном. В том числе и в том, что «женщина с рогом бизона» танцует. На самом деле, она в полном соответствии с животными из сцен охоты внепространственна, то есть сама и собой образует пространство. На рельефе перед нами мировое тело, «мать сыра земля». Она порождает все сущее, она же и вбирает его в свое лоно, оно же — могила. Это мировое тело распластано, в нем дают о себе знать разве что намеки на устойчивую оформленность. Поэтому оно и производит впечатление рыхлости. О пропорциях мирового тела нечего и говорить. Они задаются исключительно двойной ролью богини: быть родительницей и кормилицей. Для того и другого находиться в стоячем положении не нужно и даже противопоказано. Здесь гораздо уместней пребывание как таковое той, из которой люди выходят, к чьим сосцам припадают, в лоно кого возвращаются.

Восприятие такой богини тяготеет скорее к тактильности, чем зрительному образу. Иными словами, ее тело, хотя и вполне зримо, все же существует как будто не для зрения, а для соприкосновения с ним. Люди и живы-то, ощущая своей кожей тепло мирового тела, текущее из его сосцов молоко, защищенность и укрытость в лоне, где уже никому ничего не грозит, где все со всеми и все есть всё. А это менее всего предполагает акцент на зримом образе. Строго говоря, богиня, изображенная в пещере Лоссель, вообще безобразна, точнее же будет сказать, что намеки на ее облик и образ сделаны лишь для их снятия и отмены.

Около 24 000 лет до н. э. Известняк.

Граветт, Стоянка Виллендорф.

Тот же характер, что и рельеф «Женщина с рогом бизона», носит тоже очень известная статуэтка «Виллендорфская Венера». Она целиком сохранилась во всех своих частях. В частности, совсем не повреждена, в отличие от «Женщины с рогом бизона», ее голова. А то, как она изображена, лишний раз подтверждает ее малозначимость. Про лицо и говорить нечего, его у статуэтки нет вовсе. Голова ее остается практически нерасчлененной на какое-либо подобие черт лица. Их заменяет некоторое подобие густых курчавых волос. Зато как родительница и кормилица Венера представлена со всей возможной выраженностью. Ее груди — это прямо-таки бурдюки с вином, лоно тоже поместительное за счет непомерно широких бедер. Конечности же по сравнению с сосцами и лоном остаются далеко на заднем плане. Особенно это можно сказать о руках. Они у Венеры крошечные, очень тоненькие, едва проработанные. Кстати говоря, точно так же, как и на других статуэтках первобытных «венер». И, в общем-то, понятно почему. Развитые, крупные, выдвинутые на передний план руки сразу бы обозначили деятельный, устрояющий характер божества. Богиня же как родительница и кормилица вовсе не такова. Ей вполне чуждо космически-устрояющее начало. Это божество ближе к хаосу, чем к космосу. Правда, с его не столько разрушительной и губительной стороны, сколько как истока всего и вся. Хаос ведь еще и «родимый», а значит, в нем есть своя теплота и успокоение. «Венера» и бесформенна, такое тяготение к бесформенности вполне под стать хаосу. И вот на что еще раз нужно обратить внимание.

Первобытные статуэтки богинь породительниц и кормилиц точно так же, как и рельеф «Женщина с рогом бизона», противостоят своей «безобразностью» образам наскальной и пещерной живописи. В последнем случае художник оказывается вполне восприимчивым к целому облика животных. Если в них что и акцентируется, то не за счет искажения целого или своего рода гротескности. Напротив, акценты делают изображение более выразительным, живым и жизненным. В предмет своего изображения художник настолько вживается, проникается им, как будто он суть с ним одно. Сам есть бык или олень, каким он мог бы быть глазами быка или оленя. Во всяком случае, в их изображениях не ощутима какая-либо дистанция между ними и изображающими. Вроде бы можно было ожидать и на этот раз акцентирования наиболее важных для людей признаков и частей тела животных, как это имеет место в рассмотренных нами рельефе и статуэтке. Ничего такого не происходит, я полагаю, потому что быки, олени, козлы воспринимаются теми, кто на них охотился, как сами охотники, как те, в ком сосредоточено собственное существо охотников. Оно состоит в устремленности на быка, оленя, козла, слежке за ним, его преследовании, убийстве, поедании. Последнее означало соединение с животным, мистическое тождество с ним как подателем благ и божеством. Несколько иное можно предположить в отношении богинь — породительниц и кормилиц. Характер их культа состоял уже не в охоте. Они богини всяческого плодородия и порождают не только людей, но и вообще все сущее. И, конечно, эти богини не только бесконечно превосходят людей своей бытийственностью.

Как источник и податель благ они не сосредоточивались в чем-то однозначно определенном, как те же быки и олени. Богиня-мать в любом ее варианте представляла собой всеобъемлющее мировое тело, в котором на передний план выходили его части, непосредственно соотнесенные с людьми-питомцами кормилицы-матери. Ее антропоморфизм, между прочим, вряд ли имеет смысл трактовать как некоторую сближенность с человеком, большую, чем с божествами-животными, на которых охотились люди. Эти животные, хотя они могучие и грозные, все же оформлены и зримы, то есть явлены людям. Богини же, несмотря на антропоморфизм, в своей последней сути безвидны и неуловимы в их всеобъемлющести. Так или иначе, остается нам заключить по этому поводу, первобытная изобразительность остается направленной во вне человека. Человек здесь не только что с собой не встречается, он и не подозревает о своем существовании помимо богов, в каком бы облике он их себе ни представлял.

Очень часто обращение к изобразительному ряду глубоко архаичных культур, доживших едва ли не до настоящего времени, сталкивает нас с архаикой ничуть не менее глубокой, чем во времена «настоящей» первобытности. И если бы нам не было заведомо известно происхождение того или иного изображения, то определить, первобытное оно или архаичное, на основании анализа его изобразительности не было бы никакой возможности. Но даже произведения первобытные и архаические совершенно однотипные находятся в положении взаимодополнительности в том отношении, что от собственно первобытности до нас дошло лишь мало подверженное разрушению на протяжении тысячелетий. Таковым является изображенное на камне или из камня. Уже глина и кость — материалы гораздо более уязвимые. Архаика же предъявляет нам в том числе и созданное еще и из таких хрупких материалов, как дерево или ткани. А это позволяет нам вглядеться в человеческие или антропоморфные изображения, которые от первобытности до нас не дошли, хотя по существу ничем от них не отличаются.

Новая Гвинея.

Этнографический музей им. Напрстка (Прага).

Одно из самых красноречивых из них представляет собой изображение духа-предка, он же покровитель клана, созданное в Папуа-Новой Гвинее еще относительно совсем недавно. Оно представляет собой детальную проработку лица того, кому поклонялись и кого почитали сотни и тысячи людей. В него, однако, не нужно особо вглядываться, чтобы заключить: никакое перед нами не лицо, пускай в изображении проработаны все основные его элементы: глаза, брови, нос, лицевой овал и т. д. Все это складывается не то чтобы в лицо, перед нами даже и не физиономия. Если хотите не «морда», не «харя», не голова даже, обращенная к нам своей передней частью. Тому, кто не имеет никакого представления о первобытной культуре, глядя на духа покровителя клана, вполне простительно было бы заключить: создатель изображения только и был озабочен тем, чтобы лицо «развалить», по возможности свести к предельно безличной реальности. Разумеется, на самом деле в нашем случае имело место прямо противоположное — тому, кто изобразил лицо, было не собрать его. Он видел в лице что угодно, только не лицо. И в первую очередь это сказалось в превращении лица в орнамент. Орнаментальны в нем волосы, но точно так же и самое личностное в лице — глаза. Они в изображении духа-предка представляют собой два круга, каждый из которых в свою очередь содержит в себе еще пять концентрических кругов. Они ярко раскрашены и вполне декоративны. Было бы странно и дико искать в таких «глазах» какого-либо, пускай самого отдаленного подобия взгляда. Здесь не взгляд и не его противоположность — провал и зияние, здесь замещение глаз чем-то совершенно иным. Оно по способу своего существования такое же, что и все остальные элементы лица.

Вроде бы глаза духа-покровителя составляют центр композиции, они прописаны наиболее ярко. Однако может показаться, что с нарочитой целью — редуцировать до ничего общего с глазами не имеющего. Достигается это, в частности, за счет включения каждого из глаз в объемлющую их фигуру. Она образуется надбровными дугами сверху и некоторым подобием мешков под глазами снизу. Верх и низ при этом снимаются так, что образуют некоторое подобие рыбы, внутри которой находятся круги глаз. Каждая из «рыб» вполне самостоятельна в целом лица и вместе с тем образует подобие двойника по отношению к другой «рыбе».

По сути, это раздвоившаяся в зеркальном отражении одна и та же рыба. Нечего и говорить, как такой характер и ритм изображения уводит нас от глаз как «зеркала души». Все, что можно сделать для того, чтобы глаза перестали быть таковыми, папуасский «художник», кажется, сделал.

Касательно лица как целого отмечу еще и тяготение к его симметричному воспроизведению не только по горизонтали, но и по вертикали. Достигается вертикальная симметрия за счет того, что линия подбородка с минимальными отклонениями воспроизводится наверху. Полная симметрия здесь, разумеется, не достигается, она привела бы к окончательной неузнаваемости в изображении антропоморфного существа. В этом отношении «художник» меру соблюдает. Так и глаза он изобразил с явным сдвигом их к центру лица, хотя буквально они в центре не располагаются. Не может не нарушать вертикальной симметрии наличие на лице носа и рта. Прямых аналогов им в верхней части лица нет. Но «художник», тем не менее, находит выход из положения. Во-первых, за счет сведения носа и рта к самому минимуму. Нос у него тоненький, рот крошечный. Поместив же между надбровными дугами декоративную капельку-мушку, «художник» все-таки на вертикальную симметрию намекнул. Капелька-мушка образует подобие симметрии одновременно по отношению к кончику носа и рту. Другие детали изображения лица духа-покровителя клана можно было бы разбирать и далее. Однако поставить точки над i проще перевернув изображение. В этом случае, конечно, оно будет еще менее похоже на лицо, чем ранее. И все-таки на каком-то минимуме сходство с лицом сохранится, как бы игра в симметрию ни давала о себе знать. Сведенное к орнаменту лицо останется несущим в себе некоторый антропоморфизм. Большего и не требуется для тех, кто видит в лице не столько само лицо, сколько реалии более существенные. Их и обозначает собой орнамент. В его повторяющихся линиях и ритмах утверждается порядок, лад и строй всего сущего, в конечном счете, его космичность в противоположность всегда готовому заявить о себе хаосу. Космичность же как таковая вовсе не предполагает индивидуациии, тем более личностного бытия человека или божества.

Музей антропологии и этнографии (Санкт-Петербург).

Представители архаических культур в создаваемых ими изображениях лица были как будто бы одержимы стремлением растворить лицо в реалиях до- и вне-личностных. Приемы здесь могли быть разными, итог же достигался в своей основе тот же самый. Один из таких приемов состоял в разложении лица на составляющие, которые в свою очередь являются подобиями лиц. На одной из меланезийских масок лицо проработано достаточно точно. Глаза, надбровные дуги, нос, рот — это именно они сами без всякой попытки их нарочитой орнаментации. Но вся эта правильность и «реалистичность» снимается одной деталью, значение которой невозможно переоценить. Деталь эта — высунутый изо рта маски язык. Его особенность состоит в том, что у языка есть глаза, уши, нос, рот и, соответственно, он напоминает какого-то, точно определить его трудно, зверька. По сути перед нами — язык-зверек. Он и составляет часть головы-лица и одновременно представляет собой самостоятельное существо. Оно живет своей жизнью внутри маски, есть ее нутро, нетождественное тому, чем является маска вовне. Последняя в итоге оказывается даже не двухслойной, а многослойной. Ведь если в маске живет зверек, то почему бы и в зверьке не жить еще кому-то. Кому, нам это неизвестно, потому что рот у зверька закрыт. Стоит, однако, ему открыться, и можно не сомневаться: язык зверька окажется совсем уже крошечной мордашкой. Если же она откроет свой ротик, то из него, в свою очередь, высунется мордочка микроскопических размеров. Таков в данном случае характер изображения, что оно предполагает бесконечность самоускользания маски вовнутрь себя, через постоянное овнутрение, которому никогда не остановиться. Маска — это своего рода подобие луковицы с ее многослойностью, которая вовсе не предполагает наличие некоторого далее неразложимого ядра. Последнего нет, потому что маска суть оформленность самого по себе неуловимого, но как бы несуществующего. Маска — это космос в качестве космизированного хаоса. Он же вне формы-космоса никак неотличим от пустоты и бездны. Космосом-формой она преодолевается, но не целиком и неокончательно. Космос есть именно оформленная бездна. Она дает о себе знать в этой самой многослойности маски. Сама по себе маска тождественна космосу, ее же бесконечное и безостановочное дробление вовнутрь указывает не просто на непреодолимость пустоты-хаоса, но еще и на неразрывную взаимосоотнесенность, переход друг в друга, совпадение двух противоположностей.

Я не думаю, что только что вычитанное мною в маске является натянутой или умозрительной конструкцией и схемой, извне прилагаемой к материалу. Она содержится в нем как его внутренняя форма. Ведь хаос и космос — это предельные состояния всего сущего для любой первобытной или архаической культуры. В эти реалии, так или иначе, упирается живое многообразие этих культур в их смысловом измерении, и наша маска в этом случае не исключение. Так же, как не исключение осуществленный в ней подход к изображению лица. Еще одним его примером может служить тоже меланезийский конек крыши, созданный по подобию человеческого лица. Как лицо он вполне орнаментален и подлежит разбору в том же духе, что уже проделан нами. Особое внимание в этом изображении я обращу на рот. Как и в маске, у конька-лица он раскрыт, на этот раз очень широко, образуя собой овал, вытянутый вертикально от нижней губы к верхней. Никакого языка из этого овала не высовывается, зато он образует собой контур еще одного лица. У него отчетливо прорисованы глаза, нос, рот, уши. Оно вполне однотипно с лицом-коньком крыши, хотя точного совпадения по своим чертам у двух лиц нет. Впрочем, никакого значения это обстоятельство не имеет. Значимо здесь единственно все тоже дробление лица внутрь самого себя. Этим, не будучи в буквальном смысле слова маской, оно все-таки сводится к маске. Но той, за которой в свою очередь обнаруживается маска, она, разумеется, не прикрывает собой никакого лица, а есть не более чем маска маски, и так до бесконечности, то есть до неуловимости и пустоты все того же хаоса.

В этой изобразительной заданности и системе координат лицу заведомо никогда не состояться. По самому своему существу оно неразложимо и ничего собой не прикрывает. Оно предъявляет себя в образе, за образом же стоит не «Я», то есть тот же самый образ, только обращенный не во вне, а на самого себя. Вот этой самообращенности во всех этих лицах-масках и коньках искать бессмысленно. От этого, по существу, и отталкиваются «художники» архаических культур с их стремлением заглянуть вглубь изображений. С их позиции возможна лишь обращенность к лицу извне. Взгляд же извне чисто внешним усмотрением лица не удовлетворяется. Однако проникновение вовнутрь означает встречу со все той же внешностью лица. Внутри него самого оно способно не более чем бесконечно овнешняться. Овнешнение же в этом случае принимает характер обнаружения все новых лиц и стоящих за ними существ, пребывающих внутри лица. Оно же обнаруживает себя, в конечном счете, оборотнем, за которым, сколько ни гонись, никогда не угнаться. Лицо-оборотень — это все равно что маска без ее носителя, то есть эфемерность и мнимость бытия, его неукорененность ни в самом себе, ни вовне, тождественная зависанию в пустоте той же самой пустоты, которая почему-то производит впечатление реальности.

Еще один распространенный прием при изображении лица и, шире, создания человеческого или антропоморфного образа состоит в разложении его на такие составные части, которые, в свою очередь, представляют собой некие живые существа. «Разлагается», впрочем, будет здесь словом не вполне точным. Пожалуй, точнее будет говорить о составном характере изображения. Проще всего сказанное пояснить примером из того же самого меланезийского изобразительного ряда. В нем изображение духов-предков встречаются достаточно часто. Одно из них особенно замечательно тем, с каким мастерством и ловкостью его создатель сделал глаза духа-предка одновременно его собственными и еще двух существ с длинными гибкими шеями и туловищами. Эти туловища, изгибаясь, совпадают с руками, принадлежащими предку, также и передние лапы (задних здесь незаметно) образуют собой овал лица духа-предка. Совпадая с двумя неведомыми мне существами, глазами предок как будто смотрит на мир при посредстве этих существ, руками же способен двигать тогда, когда они приводят в движение свои туловища. Правда, при этом остается не вполне ясным вопрос о том, так кто же из них все-таки первичен, сам ли предок в его целом или входящие в него элементы-существа?

Можно, наверное, последних истолковать как души предка. Хорошо известно, что, согласно первобытным и вообще архаичным представлениям, у человека душ могло быть несколько, в том числе и две. Но и тогда первичность душ по отношению к целому духа-предка останется под вопросом. Известно, что они способны были вести себя вполне самостоятельно, однако и человек не всегда считался со своей душой (душами). Так что обращение к теме души оставляет наш вопрос неразрешенным и не продвигает его разрешение вперед. Я полагаю, прежде всего ввиду неточности самой постановки вопроса. Он не корректен, поскольку наш дух-предок вообще слишком неопределен и неустойчив в своем бытии, чтобы мыслить его как единство в многообразии. Он точно так же не един, как и не многообразен. По поводу духа-предка уместнее говорить о некотором бытийственном «пятне». Оно есть, но смутно, едва различимо, неопределенно. Не ясно даже, вполне оно одно или есть некоторая совокупность «пятен». На «пятна» оно вроде бы расползается и все же как будто остается одним и тем же «пятном», чью конфигурацию никак не определить. Даже этого в определении «пятна», оно же дух-предок, найти не представляется возможным. Оно создано как единое целое, но такое, в которое лучше не вглядываться. Вглядывание в него чревато его распадением на составные части. Распадением не окончательным, потому что при новом общем взгляде на «пятно» оно опять окажется, несмотря на свою смутность, одним и тем же «пятном».

Сравнение с ним уместно на самом деле лишь при обращении к тем изображениям, которые предполагают наличие некоторого единого, антропоморфного облика, включающего в себя образы других существ в качестве своих составных частей или своего нутра. Распадение, точнее же, невозможность состояться человеческому образу между тем дает себя знать еще и иначе. Скажем, через всеприсутствие лица (физиономии) в антропоморфных изображениях. В известном смысле этот ход образует противоположность только что рассмотренному. Он предполагает путь уже не в глубь лица, а его обнаружение по вертикальной линии, когда лицом оказывается, по существу, все антропоморфное тело. В этом случае «художник», вглядываясь в тело, обнаруживает в нем те же признаки и черты, что и в лице. В частности, соски груди воспринимаются им по аналогии с глазами, пупок обозначает собой рот, а линия, разделяющая мышцы живота, намекает на нос. «Олицетворение» туловища может быть продолжено и далее, ниже торса, хотя это уже не строго обязательно. Главное обозначается уже удвоением лица. Оно становится орнаментальным и к тому же своим всеприсутствием целиком отождествляется с туловищем. Но вовсе не растворяя его в себе, а в точности наоборот, само лицо всецело растворяется в туловище. По существу, оно есть единственная реальность антропоморфных изображений. Они представляют собой мир туловищ, у которых есть, разумеется, части-органы, но нет их иерархии. Каждая часть-орган однородна с любой другой, переходит в нее, в тенденции тождественна ей.

Нередки в первобытных и особенно по существу ничем от них не отличающихся архаических изображениях не просто сближенность и отождествление торса с головой-лицом, но еще и начинание им собой новой головы по отношению к располагающемуся ниже новому торсу. Последний, в свою очередь, выполняет роль головы в отношении еще одного торса. Так эти торсы-головы множатся в тенденции бесконечно и безостановочно. Изнутри их размножение неостановимо, хотя, конечно, на него налагаются внешние ограничения, каковыми являются размеры изделия. Более последовательной и впечатляющей в отношении лица демонстрации того, что всё переходит во всё, все во всех, все есть все, кажется, уже и быть не может. Это по-своему поразительно: именно лицо берется за основу и точку отсчета там, где изображение носит предельно безличный характер. Лицо как будто только и существует для того, чтобы его отрицать, сводить к иному и несовместимому с ним. Впрочем, поражает даже и не это само по себе, а сама неотрывность изображений от лица. Человек в обращенности на лицо каждый раз не узнает себя, принимает за самое себя более всего ему чуждое, погружает себя в небытие. Именно последнее он принимает за подлинную реальность, в нем ищет оснований и опоры. И действительно находит их, правда, за счет провала попытки состояться, быть собой. В итоге: если человек и сохраняется, то на пределе самоотрицания.